El 15 de septiembre de 1885, un elefante era arrollado por un tren en Saint Thomas, Canadá. El hecho, de por sí resulta insólito, resulta aún más sorprendente dado que los paquidermos no abundan en Canadá. Salvo en la India, donde esta colisión entre proboscidios y locomotores se da con cierta frecuencia, este accidente fue excepcional, más cuanto el occiso era el elefante más conocido de la historia: Jumbo, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de magnitud y desproporción.

¿Por qué Jumbo fue tan famoso? En vida, fue declarado el elefante más grande del mundo, aunque nadie se tomó la tarea de medir a alguno de los miles de congéneres que pastaban en África y la India.

El elefantito habría nacido en 1860 en algún lugar del sur de Egipto, pero fue capturado un año más tarde por Sammler Johann Schmidt, un cazador bávaro especializado en proveer de especies exóticas a los zoológicos europeos.

Nadie sabe a ciencia cierta por qué le pusieron Jumbo. Quizás la explicación más plausible es que se origina en “Mumbo Jumbo”, el nombre de un ser supernatural de la mitología africana. Otros sostienen que es una derivación de la palabra zulú “jumba”, que significa paquete grande; algunos dicen que en Angola llaman a los elefantes “Jamba”.

Schmidt vendió el elefantito al Jardín des Plantes de París. Como en la Ciudad Luz ya tenían otro elefante y en el zoo de Londres había fallecido el que exhibían, en una curiosa matemática comercial zoológica donde diez cebras equivalen a seis canguros y dos rinocerontes valen lo que un elefante, Jumbo fue a parar a la capital inglesa. Al parecer, los aires de Inglaterra estimularon a Jumbo, quien en pocos meses alcanzó los tres metros de altura. Allí fue puesto al cuidado de un tal Mathew Scott, quien lo acompañaría hasta el trágico fin de sus días.

Era él quien se encargaba de alimentarlo con cien kilos de heno, doce de avena, un barril de papas y quince holganzas de pan, además de algunos baldes de ginebra, ya que Scott estaba convencido que las bebidas espirituosas era un elixir para la salud (vale aclarar que Scott murió de cirrosis…).

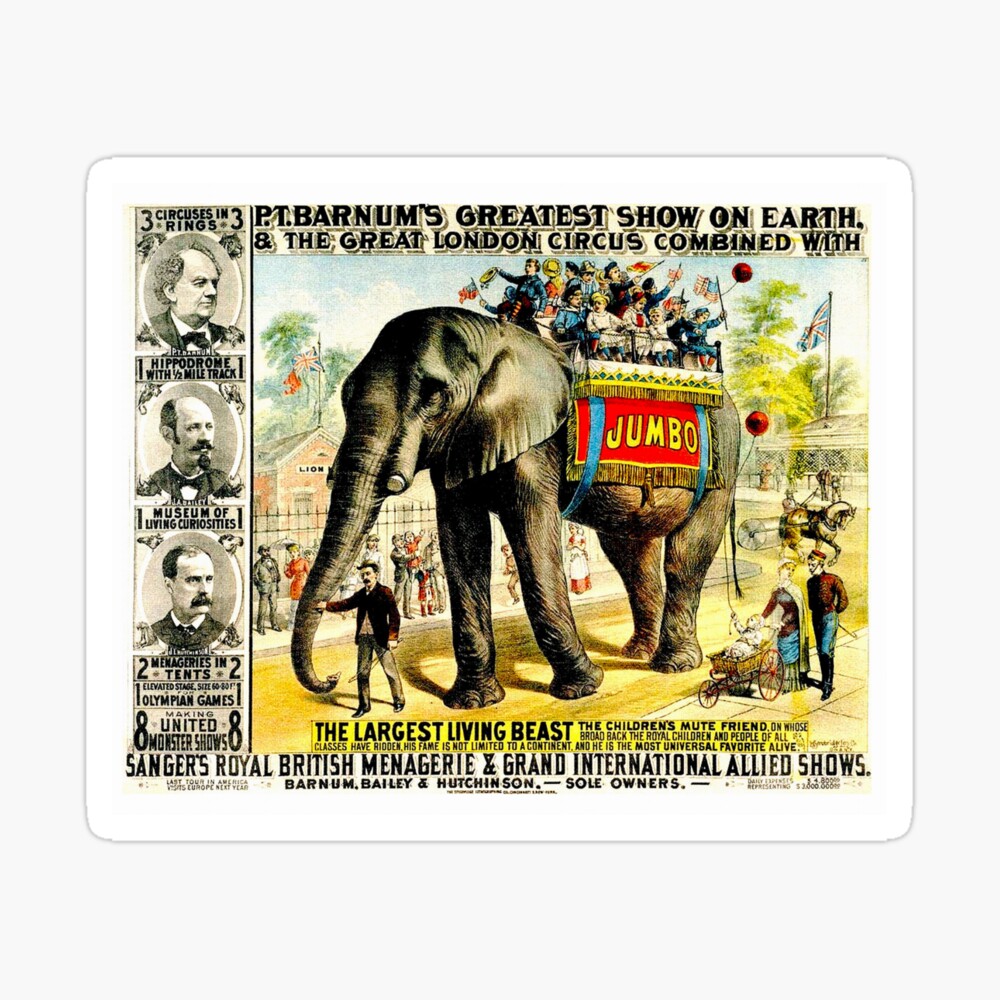

Todo el mundo quería fotografiarse junto al coloso, y por unos peniques, más de un millón de niños (que incluyeron a los muy jóvenes Winston Churchill y Theodore Roosevelt) se pasearon a grupas de Jumbo. La reina Victoria, cada vez que llevaba a sus hijos al zoológico, se detenía a visitarlo.

A pesar de su fama, de su dieta variada y abundante, y de codearse con ricos y famosas, cada tanto el elefante se levantaba de un humor de perros (valga la expresión ), y el único que podía calmarlo después de “largas charlas” era Mr. Scott. Ya entonces se sabía que los elefantes machos tienen periodos de imprevisible furia paroxística que los hindúes llaman “musth” (estimada lectora, ahora sabe cómo llamar al malhumor de su cónyuge). Cuando esto ocurría, los hindúes largaban al animal a la selva (¿quizás esta sea una solución, señora?).

Aún estaba en la memoria de los ingleses los destrozos ocasionados por Chunee, un elefante que se exhibió en Exeter Exchange, cerca de Trafalgar Square. El 1 de noviembre de 1825, Chunee se escapó de su encierro, y en ese día de furia ocasionó tantos destrozos que un destacamento de Somerset House debió disparar contra la bestia, matándolo al instante.

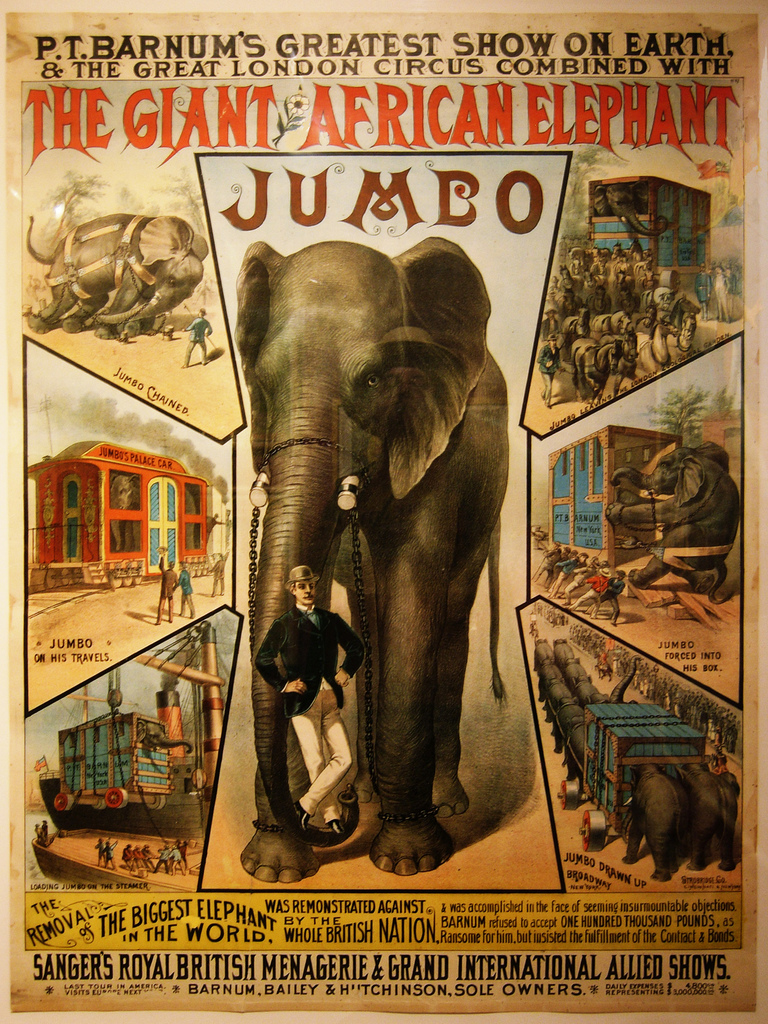

Cuando Jumbo comenzó a experimentar estos bruscos cambios de humor, el trágico recuerdo de Chunee se hizo presente entre los miembros del directorio del zoo. Mientras estos caballeros discutían qué hacer con su popular proboscídeo en caso de un irrefrenable acceso de furia, recibieron una oferta de 10.000 dólares por parte del empresario circense más famoso del mundo, Phineas Taylor Barnum, dueño del inmenso circo Barnum & Bailey, que ya contaba con otros veinte elefantes.

Barnum era un avezado hombre de negocio con una habilidad para promover espectáculos bizarros, como al enanito Tom Thum y la misteriosa sirenita de Fiji, además de microcéfalos, gigantes, mujeres barbudas, etc., etc., etc. Barnum estaba seguro que Jumbo sería una fantástica atracción en su circo. No estaba equivocado; se calcula que el empresario recuperó la inversión inicial en apenas tres meses …

Al conocerse en Londres que el popular proboscídeo había sido adquirido por un circo, y más aún, por un yankee, la opinión pública se enardeció. Los periódicos se quejaron amargamente de esta desafortunada transacción, a punto de sugerir que vendieran al primer ministro William Gladstone por una cifra menor, pero conservasen a Jumbo. A pesar de la presión pública y las manifestaciones populares, la Corte Suprema dictaminó que la operación era válida y Jumbo podía emigrar a América.

Para evitar escándalos, el traslado se hizo de noche y fue encabezado por Mr. Newman, el enviado del circo Barnum, que tenía una larga experiencia en el manejo de elefantes. Sin embargo, Jumbo resultó un hueso duro de roer (o ¿debería decir marfil?) y se resistió a subir al barco que lo habría de transportar a Nueva York. A pesar de la hora –lo hicieron de noche– unas doscientas personas lo siguieron y vivaron su furiosa resistencia a abandonar Gran Bretaña.

Vuelto al zoo, le comunicaron a Scott que, de aquí en más, él se ocuparía de Jumbo y estaba contratado para acompañar al elefante de su nuevo destino americano, con un sueldo muy superior al que recibía en el zoológico. Con Mr. Scott conduciendo a Jumbo, este se embarcó sin chistar, y después de un accidentado viaje, el paquidermo llegó a Estados Unidos, donde fue recibido como una celebridad. En la recepción oficial quedó consignado que, además de comer heno, avena y pan, Jumbo ingirió, ante los invitados, dos botellas de whisky y un barril de cerveza, como si nada.

El elefante, que para ese entonces medía 4 metros, fue conducido hasta el circo en un carruaje tirado por dieciséis caballos. A su edad, Jumbo no estaba para aprender trucos como sus colegas más jóvenes del circo, y su actividad se limitaba a exhibirse en las pistas, donde su fama (más el astuto maniobrar de Barnum con el periodismo) hacía que multitudes se congregasen para ver “al coloso de los elefantes, a la bestia más célebre de todos los tiempos y mascota preferida de la reina Victoria”. Este prestigio generó un negocio colateral que le granjeó a Jumbo un lugar en la historia: su nombre se convirtió en sinónimo de desproporción y magnificencia, sentido que aún se extiende hasta nuestros días.

El Barnum & Bailey Circus comenzó una extensa gira por Estados Unidos y Canadá, precedida por una campaña publicitaria que exaltaba la grandiosidad de su máxima estrella.

Cada noche, Mathew Scott sacaba a caminar a Jumbo. En esos paseos el cuidador mantenía extensos diálogos con su pupilo. Una aciaga noche de septiembre, mientras caminaban cerca de una vía de ferrocarril, Jumbo se asustó ante la proximidad de un tren de pasajeros, y en lugar de huir, decidió encararlo a pesar de los gritos de los presentes.

El elefante impactó de lleno contra la locomotora y, segundos más tarde, yacía moribundo ante la desesperación de Mathew Scott. Lo último que hizo Jumbo fue extender su trompa para tomar la mano del hombre que lo había cuidado por 20 años.

Muchas versiones se divulgaron en esos días: que Jumbo había bebido más de la cuenta, que era un rebrote de ese “musth” que había generado su venta, y que su muerte era solo otro truco mediático de Barnum. El cuerpo del occiso fue disecado y embalsamado. En su estómago se encontraron monedas, llaves, botones y hasta un silbato de policía. El cuerpo fue exhibido en el Museo Barnum hasta que desapareció en un incendio.

Su muerte alimentó la leyenda del elefante más grande de la historia que dio nombre a aviones inmensos, hamburguesas colosales y toda una serie de productos de tamaño exagerado que lo han convertido en sinónimo de la desmesura.

+

Esta nota fue publicada en mdzol.com