Federico Klemm es un tesoro nacional poco apreciado. Hoy sus locas intervenciones mediáticas, sus trajes estrafalarios y sus pelucas doradas pueden parecer inocentonas, un simple detalle en alguien que tanto ha hecho por el arte en la argentina; pero en la década del noventa llegó a convertirse en un hazmerreir y, mucho peor, el enemigo número uno del mundillo del arte. Su nombre estaba íntimamente asociado con la frivolidad, encarnado de forma dolorosamente explícita en el hecho de haber sido el único artista reconocido por el gobierno de Menem, y, como queda clarísimo en una nota escrita por un tal Nardi en el suplemento cultural de Página 12 en 1998, a muchos les resultaba fácil directamente agredirlo por no ajustarse a los estándares de lo esperado en el establishment artístico.

Su forma de ser, en definitiva, era así, calculadamente descontrolada con tal de encajar en un mundo que se empecinaba en cerrarle las puertas. Klemm era un outsider de toda la vida. Había llegado al país en 1948 con sus padres, seis años después de haber nacido, un 25 de marzo de 1942, en Checoslovaquia. En pleno auge industrialista del primer peronismo su padre logró sacar provecho del contexto nacional y montó una empresa que importaba resinas y productos químicos, pero la riqueza no hizo demasiado para lograr que su único hijo encajara.

En contra de los mandatos paternos que lo acompañarían toda la vida, el joven Federico soñaba con ser un artista. Fanático de la ópera, el teatro y el arte pictórico, recibió clases de los más renombrados maestros, acudió a muestras y galerías acompañado de su querida madre, Rosita, y se dedicó a copiar los estilos de sus pintores favoritos. Para la década del sesenta, ya mayor, intercalaba las interpretaciones líricas con los paseos por el centro, núcleo de la vanguardia porteña a la cual quería acercarse. De hecho, llegó a franquear las puertas del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella en la calle Florida y a convertirse un habitué importante al punto de ser retratado por varios artistas del medio como Edgardo Giménez y Delia Cancela. En fin, si bien pueda parecer exagerado considerarlo uno de los “artistas del Di Tella”, participó activamente en el instituto, como atestigua su presencia en las fotos de 1966 del happening basado en Meat Joy (1964) de Carolee Schneeman, orquestado por Oscar Masotta y otros artistas, y el estreno (con dudoso éxito) de un espectáculo audiovisual titulado O Sólida Carne en 1968.

Con el arribo de los setenta, llegaron también la violencia política y la represión que pusieron fin a mucho de la vida cultural. Lejos de ser un activista, Klemm, que más de una vez fue detenido por portación de cara, tuvo sus pequeños actos de rebeldía, resistencia y escapismo. Vivía su sexualidad con la libertad que podía y frecuentaba los rincones del submundo gay que, a pesar de todo, funcionaba en Buenos Aires, mientras que, en paralelo, continuó desarrollando una fuerte actividad artística alternativa. Así es que, además de abrir “ZenTate” – un local de almohadones “artísticos” en la Galería Promenade Alvear regenteado en conjunto con la pintora Silvina Benguria – organizó sus famosas performances, desarrolladas en la comodidad de su hogar porteño o carioca y frecuentadas por personajes como Jorge Romero Brest y Marta Minujin.

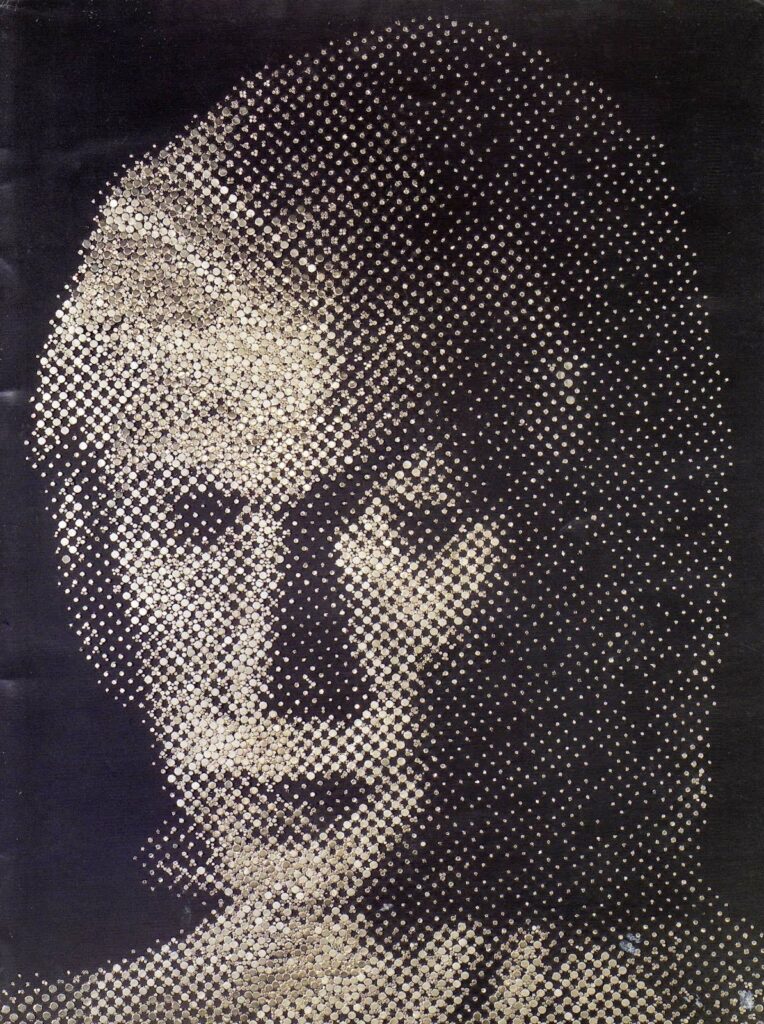

Recién con el retorno de la democracia, aunque con un alto nivel de desconocimiento, Klemm retornó con fuerza al ámbito público. Se presentó en Cemento, en el San Martín, en el Recoleta, cualquier lugar era bueno, así como cualquier técnica. En la década del ochenta e inicios de los noventa incursionó, además de la performance, en la pintura, la escultura, el diseño de muebles “neo-grecorromanos y post-egipcios” y la “fotopintura” (un tipo de “collage” que combinaba fotografía y pintura que empezó a realizar cuando admitió que le resultaba imposible, dada su participación en la empresa paterna, dedicar al arte el tiempo que hubiera querido). No importa el medio, un Klemm original es absolutamente reconocible debido a que toda su obra está atravesada por una fuerte carga erótica, además de denotar una obsesión con la imagen propia y la de las “divas”, como Susana Giménez, Mirtha Legrand o Amalita Fortabat.

Todo esto fue mirado con sorna y se llegó a decir de su obra que “corta, pega, y pinta, como cualquier escolar”, pero en los noventa Klemm también desarrolló una actividad de inmenso valor como coleccionista y difusor del arte, que tampoco se le reconoció completamente. Poco tiempo antes de morir, su padre había liquidado la empresa familiar y, con su desaparición física en 1990, Klemm se convirtió en el heredero de una fortuna de, se cree, treinta millones de dólares. Con todo este dinero en mano, además de comprar la ropita de Nureyev y los sillones de Maria Callas y de presentar su propia obra en diferentes ámbitos y ciudades, Klemm abrió su Galería de Arte Contemporáneo (Fundación, a partir de 1995) en un sótano de la Galería del Este que solía estar ocupada por el local del famoso marchand Alfredo Bonino. El espacio, reino personal del artista, se volvió un sinónimo de vanguardia y – con una colección permanente que fue ensamblando con obras de artistas nacionales e internacionales como Pablo Picasso, Dalila Puzzovio, René Magritte, Man Ray, Rómulo Macció y Andy Warhol – se transformó también en uno de los centros de arte más relevantes del ámbito porteño.

Su actividad pública en la Fundación, que incluyó desde 1997 un premio adquisición de artes visuales de gran importancia para su renovación que sobrevive aún hoy, se vio complementada además por su obra como difusor a través de su programa televisivo, El Banquete Telemático. Esta emisión, considerada por muchos como su más acabada obra de arte, apareció en pantalla en 1994 por lo que luego se conocería como Canal (á) y, con Klemm como protagonista y su amigo, el crítico Charly Espartaco, como su partenaire, tenía como misión llevar el arte a las masas. Para muchos todo el concepto era risible y, francamente, cualquiera que se enfrente a alguno de los 114 episodios que todavía circulan en YouTube no quedará menos que impactado frente a lo que vea. Klemm, ayudado por el croma que le permitía “meterse” en distintas obras o rodeado de muebles dorados y estampados de leopardo, improvisaba (por lo menos en los primeros años del programa) monólogos sobre la teoría y la historia del arte mirando directamente a cámara y gesticulando intensamente. Si uno lograba superar la primera impresión de extrañeza, quizás descubría que lo que el artista decía no era tan loco y aprendía. El programa, en todo caso, se extendió durante varios años y, gracias a la magia del cable, Klemm entendió como nadie que la televisión era una herramienta de gran valor pedagógico que le permitía entrar a las casas de todo tipo de señores y señoras. El Banquete Telemático fue tan icónico e inseparable de su identidad que hoy, incluso, se lo incluye como parte de la nueva curaduría realizada en 2018 sobre la colección permanente de su fundación.

El nuevo milenio, sin embargo, empezó con malos augurios. Su madre murió en el año 2000 (en el mejor estilo Klemm, se retrató junto a su cadáver) y en 2001 su perro Boby fue la víctima colateral de un incendio en su petit hotel de la calle French que destruyó también obras invaluables. A pesar de todo Klemm siguió trabajando, como atestiguan sus múltiples exposiciones en estos años, pero una neumonía fatal lo obligó a dejar el plano material en noviembre del año 2002, a los sesenta años. Lejos de desaparecer, su espíritu y su legado se mantienen vivo en su Fundación, hoy manejada por pedido suyo por la Academia Nacional de Bellas Artes, él único lugar en el que se puede ver su obra y su colección de forma completamente gratuita.