A las 20:30 horas del 29 de octubre de 1945, en una sala de teatro parisina, una multitud se congregó para escuchar una conferencia que era parte de la programación del club Maintenant. El ambiente, según testigos del evento, era salvaje y tumultuoso, al punto que varias mujeres se desmayaron, pero nada de esto llama la atención si se tiene en cuenta que el orador era Jean Paul Sartre – por entonces uno de los dramaturgos más reconocidos del momento –. Ese día, sin embargo, el público no estuvo expuesto a una obra de ficción, sino a un ensayo filosófico titulado El existencialismo es un humanismo.

Esta obra, publicada como libro en 1946 y considerada por muchos como un trabajo fundacional del existencialismo, en realidad no era tan novedosa como puede parecer a primera vista. Antes que nada, la conferencia venía a ser una defensa de un ideario particular que parecía haber perdido sentido. Recordemos que, por un lado, para el momento en el que se produjo este evento, Sartre ya había desarrollado los rudimentos de esta rama filosófica en obras de ficción como La Nausea (1938) y en escritos más teóricos como El ser y la nada (1943), por lo que la idea del existencialismo (aún si podía no haber quedado del todo clara) ya era de público conocimiento. El filósofo, sin embargo, reconocía en 1945 que el concepto se había “vuelto una moda” y aprovechaba esta oportunidad para clarificar su postura y validarla para un mundo que, en la posguerra, requería redefiniciones ideológicas. Así, Sartre preparó este texto para inscribirse dentro de un debate muy de la coyuntura que hoy se conoce como la “querella del humanismo”, en el cual él quería probar que el existencialismo podía (y hasta debía) ser la filosofía humanista por excelencia; la corriente que, después de tanto sufrimiento y antihumanismo, podía sacar adelante a los hombres.

En vistas a este fin, cuando Sartre empezó a hablar con las manos en los bolsillos y sin leer, lo primero que hizo fue apuntar contra los críticos más fuertes del existencialismo: el cristianismo y el marxismo. Para hacerlo, en ambos casos el filósofo se propuso demostrar de que manera estas corrientes que acusaban al existencialismo de ser un culto al pesimismo que invitaba “a las gentes a permanecer en el quietismo de la desesperación”, en definitiva, eran bastante menos humanistas de lo que pregonaban.

Recordemos que, para Sartre, la existencia precedía a la esencia. Esta frase que da origen al término “existencialismo”, básicamente implicaba que – a diferencia de las cosas – el hombre no llegaba al mundo con un propósito definido. Al contrario, primero era y después, a través de sus acciones, sus decisiones, se iría construyendo. Así, rápidamente quedaba claro que cualquier filosofía o estructura de pensamiento que contemplara la predestinación del hombre era, para Sartre, una imposibilidad.

De este modo, el cristianismo con su dios creador y sus hombres hechos a imagen y semejanza suya, quedaba relegado de pleno de la concepción sartreana. Algo semejante pasaba con el marxismo y sus fuerzas históricas de inspiración hegeliana, pero en este caso las críticas de Sartre iban dirigidas en otro sentido. Como bien deja claro Ronald Aronson – historiador y referente de la Nueva Izquierda en la década del sesenta – a lo largo del trabajo de toda su vida, el filósofo francés, en un acto de inmensa ambición intelectual, intentaría usar al existencialismo para “corregir” un marxismo que se encontraba en una “crisis de desarrollo”. Si bien este será el propósito explícito de textos posteriores como Crítica a la razón dialéctica (1960), es interesante notar que en El existencialismo es un humanismo ya hay una marcada tendencia en este sentido.

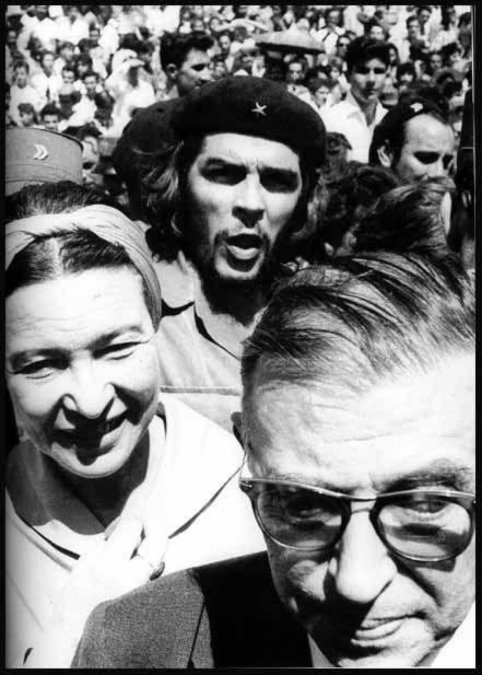

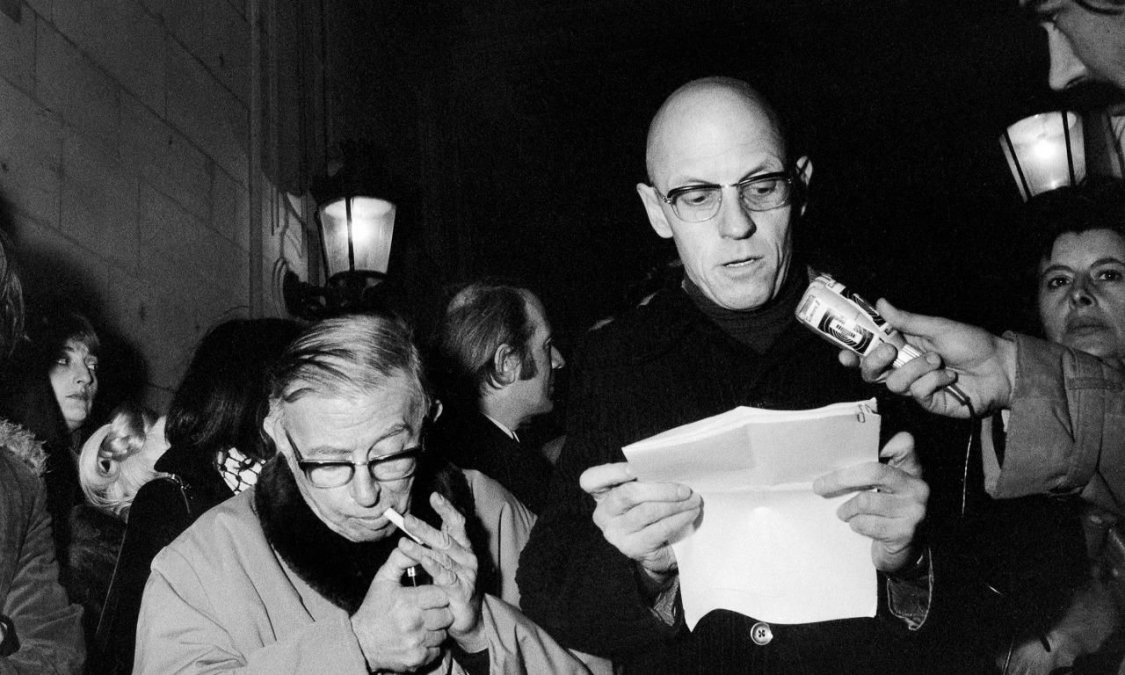

El impacto de estas ideas, naturalmente, fue grandioso y duradero, aún si Sartre siempre renegaría del texto fundacional que expuso en 1945. Por un lado, dentro del ámbito intelectual rápidamente se dejó sentir una reacción al pensamiento sartreano – especialmente a partir de la Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger – y el existencialismo quedó dividido en dos: uno decididamente ateo y anti metafísico, y uno que, siguiendo lo postulado por el filósofo alemán, ponía sobre la mesa el concepto de “ser” como una suerte de precondición para ser humano. En un sentido más práctico, aún si Sartre no fue como otros de sus contemporáneos y llegó un poco tarde en su vida a la acción política, se ha señalado que tuvo un importantísimo rol en el desarrollo de las ideas de izquierda en la segunda mitad del siglo XX. Como parte de una tendencia que se proponía abrir el marxismo a la subjetividad para darle un cariz más individual lejos de lo meramente dialéctico, Sartre pudo formular una concepción alternativa por la cual la historia no estaba definida por bases, estructuras y superestructuras, sino que devolvía al hombre al centro de la cuestión y lo proponía como un ser capaz de comprometerse y generar un cambio.