Con Marco Aurelio, heredero de Trajano y Adriano y último gran emperador de la dinastía hispánica de los Antoninos, parecía cumplirse aquel ideal de Platón que auguraba la felicidad de los pueblos cuando los reyes fueran filósofos. Sin embargo, las leyes de la política y la guerra exigieron que este romano ejemplar, de alma republicana, dedicara su vida de césar a guerrear contra los bárbaros, algo que detestaba de joven, pero que con el tiempo llegó a disfrutar tanto como lo hiciera con las disquisiciones filosóficas.

Estoico por naturaleza, Marco Aurelio aceptaba la realidad como un dictado natural al que hay que someterse. Para él lo importante era que cada ciudadano, fuera porquero o emperador, se entregase a su tarea con la mente limpia y el ánimo dispuesto. Por eso, desde pequeño, admitió sin queja lo que el destino fue acumulando sobre sus robustos hombros.

Grandes responsabilidades

A los seis años fue elevado al orden ecuestre por el propio Adriano, un rango aristocrático que le obligaba a comparecer desde niño en las ceremonias y distanciarse de sus compañeros de juegos, lo que hizo de él un muchacho taciturno. Cumplidos los ocho, se le admitió solemnemente en el colegio sacerdotal de los salios, una de las cuatro cofradías religiosas –junto a arvales, lupercios y feciales– que ayudaban a las tareas ceremoniales del colegio de pontífices para la celebración de fiestas periódicas y ejecutaban, además, los ritos de guerra y alianza en nombre del pueblo romano (Pro populo romano).

Al chico retraído le abrumaba incluso la vestimenta, pues con la gruesa túnica carmesí del colegio, una coraza y casco de bronce y el pesado manto de brocado debía ejecutar las complicadas danzas sacerdotales. Aunque lo peor era soportar los banquetes rituales, en los que se comía y bebía demasiado, impropios para su edad. Tal vez de aquellos ágapes interminables, durante los cuales los sacerdotes creían poner en contacto al dios Júpiter con el pueblo, le vino su desagrado por los excesos en la mesa y su inclinación a la sobriedad.

Por entonces, el joven Marco habitaba la casa de su bisabuelo materno en el monte Celio, un enclave de mansiones patricias que rivalizaban con las villas imperiales del Palatino. Su madre, Domicia Lucilla, mujer tan exigente como cariñosa, vivía entregada a la labor de cuidar del retoño, en quien había puesto los ojos el mismísimo emperador. Tan culta como aquellas mujeres de la República que filosofaban con los hombres, Domicia insistió en que Marco hablara y escribiera en griego, porque para ella la lengua de Platón era el vehículo adecuado del pensamiento.

Huérfano de padre y tras quedarse también sin abuelo paterno, el antiguo prefecto de Roma Annio Vero, Marco gozó de la protección viril de su bisabuelo, el respetado Catalino Severo. El venerable patricio supo ver las virtudes de su prometedor descendiente y le concedió la exención de la escuela pública para que estudiara en casa con reputados seguidores de Séneca y de su escuela estoica, conocida como El Pórtico, que le enseñaron sobre todo literatura latina.

Para completar su formación, Domicia llamó a Diognetes, otro maestro del Pórtico con quien los jóvenes aristócratas aprendían pintura, canto y danza. Él fue, más que ninguno, quien inició al joven discípulo en la reflexión filosófica. Entre aquel círculo de pensadores que formaban la vanguardia intelectual de la época áurea de Adriano pasó su juventud Marco Aurelio.

Un filósofo militante

En plena adolescencia Marco decide “ser” un filósofo de verdad, no quiere quedarse solo en las palabras. “Lo que es bueno para un pastor no tiene por qué ser malo para mí –argumenta a su madre–. Vestiré la túnica más tosca, me acostaré sobre tablas en el suelo. Demostraré que un aprendiz de filósofo nacido en una casa rica es capaz de practicar su filosofía y no limitarse a hablar de ella”. Los preceptores tratan como igual a este príncipe modesto que disfruta con las disquisiciones y propone razonamientos ponderados.

Nuevos pensadores se van añadiendo a la nutrida lista de tutores. Entre ellos destaca Junio Rustico, el filósofo que le hace conocer –y amar– la obra de Epicteto El Enquiridión, un manual de aforismos morales que le servirá de guía e inspiración literaria. Pero el más importante de todos los preceptores es Cornelio Frontón, maestro, confidente y amigo queridísimo con quien mantendrá un vínculo fraternal que durará muchos años.

Los principios estoicos de Marco Aurelio eran la armazón de una mentalidad que trataba de dar a cada cosa su justo valor. Una sabiduría sin subterfugios. Pero esa ética implacable con las cosas del mundo y el acontecer diario entrañaba una trampa sutil: nada, ninguna situación por injusta que fuese, debía reformarse, pues todo había que aceptarlo como expresión de la naturaleza y el cosmos. Incluso la esclavitud, una lacra social que aunque le repugnara no llegó a suprimir.

Esta moral de aceptación, precursora de la resignación cristiana, hacía pensar al aprendiz de césar que aunque Epicteto hubiera sido esclavo y Nerón emperador, la crueldad del destino se compensaba porque el primero había sido sabio, y por tanto más grande y respetado por la posteridad, mientras que el segundo resultó un fantoche detestado por sus súbditos.

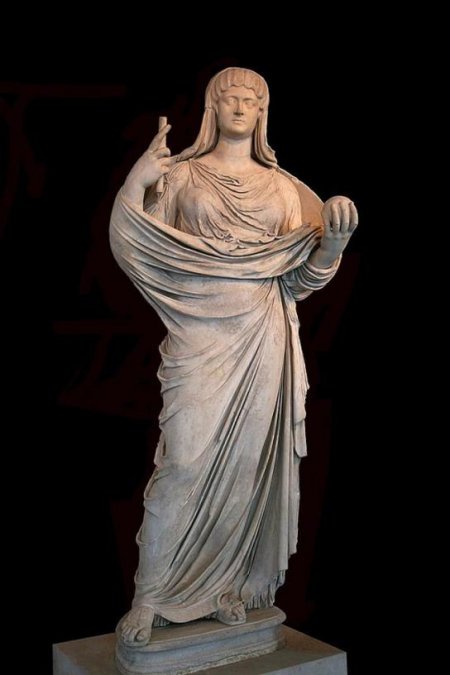

En la primavera de 136, cuando acaba de cumplir quince años, toma la toga viril y comienza a ser considerado como adulto en audiencias, rituales y banquetes. A diario recibe alusiones y encuentra presagios. En una salutación que los sacerdotes salios hacen a Marte arrojando cada uno una guirnalda hacia su estatua, la de Marco cae justo sobre la cabeza del dios, mientras las del resto quedan a sus pies. Admirados, sus compañeros le otorgan signos de reconocimiento: será un cónsul victorioso.

Cuando a veces se queja de los largos ceremoniales o los banquetes, los ayos le animan con una mezcla de compasión y envidia: “Esto no es nada, ya verás lo que te espera”.

Y así, empedrándole el camino hacia la púrpura y tratándole con adulación, los cortesanos tratan de ganarse su favor, sin advertir que ese hombre en ciernes huye en cuanto puede para dedicar su tiempo a la lectura. Adriano lo llama para pasear por su fastuosa villa a las afueras de Roma, tratando de buscar en esos ojos glaucos, que tanto le recuerdan a él mismo, bálsamo a su melancolía y certeza a la sucesión.

Príncipe heredero

Cuando el emperador designa al cónsul Antonino Pío como futuro augusto, le pide como condición que adopte a Marco como sucesor. Con 18 años, Marco tiene que trasladarse a su pesar al Palacio Imperial del Palatino junto a su madre Domicia como césar asociado al trono. Todo el mundo piensa que él es el auténtico heredero, pues Antonino Pío, con 50 años y salud frágil, no será más que un interregno hasta que Marco madure.

Al año siguiente es nombrado cónsul y cuatro años después, en 145, se casa con Faustina, la hija de Antonino Pío, para establecer lazos dinásticos más sólidos. La futura emperatriz no estuvo a la altura de la elección. No es que Marco mostrara un amor desmedido por ella, aunque sí la quiso, pero la ausencia de decoro de Faustina se hizo célebre, y sus relaciones con gladiadores fornidos llegaron a ser la comidilla de la corte imperial.

En 138 muere el gran Adriano, con la satisfacción de haber llevado la paz al belicoso imperio que le legó Trajano y haber encontrado digno sucesor. Antonino Pío ciñe la diadema imperial, pero su reinado no será tan breve como se suponía. Durante veintitrés años continuará la política de pacificación, obras públicas y suaves reformas de su antecesor.

Confirmado como césar asociado, Marco continúa su aprendizaje durante esos años sin moverse de Roma, apegado al corazón del Imperio. No le interesan las aventuras militares en lejanos territorios. Sigue apegado a sus libros y a los maestros del Pórtico.

El nuevo augusto

En el momento en el que por fin accede al trono imperial, Roma ha alcanzado su mayor expansión: desde la gran isla de Britania en el oeste hasta Palestina en el este y desde los bosques del Danubio hasta las arenas de Mauritania, además de los magníficos territorios de Anatolia e Hispania en los bordes de Oriente y Occidente, incluidos los palacios de Siria. El limes es la línea que separa la avanzada civilización romana del resto del mundo, una frontera siempre amenazada.

Marcus Elius Aurelius Verus Antoninus Imperor es consciente de ser el depositario de una edad de oro que debe conservar y defender: una civilización ecuménica, más ambiciosa, que con la dinastía hispánica de los Antoninos había unificado Oriente y Occidente, tratando de imponer el modelo romano tanto por las armas como por la razón y el progreso. Durante veinte años pondrá todo su empeño en sujetar los numerosos territorios que abarcaba la ciudad imperial sin intentar nuevas conquistas.

Al contrario que muchos de sus contemporáneos, Marco Aurelio no cree que el orbe romano sea el único asiento de cultura. Para establecer relaciones con otros pueblos, envía embajadores a lugares tan distantes como China e India, aunque los contactos siempre resultan escasos y llenos de dificultades.

De filósofo a guerrero

Pero, a pesar de los buenos augurios y sus excelentes propósitos, graves problemas acecharon su reinado desde el principio, como si el destino quisiera enmendar con ferocidad los dones recibidos. La buena voluntad del emperador se estrellaba una y otra vez contra desgracias y revueltas. Marco Aurelio tuvo que pasar la mayor parte de los veinte años que duró su gobierno yendo de una frontera a otra, achicando las vías de agua que se abrían en la pesada nave del Imperio.

Gracias a su tenacidad, consiguió ir venciendo las dificultades y encontró tiempo para escribir sus Meditaciones, un compendio de estoicismo en el que el soldado olvida la armadura y busca la dignidad de la naturaleza humana.

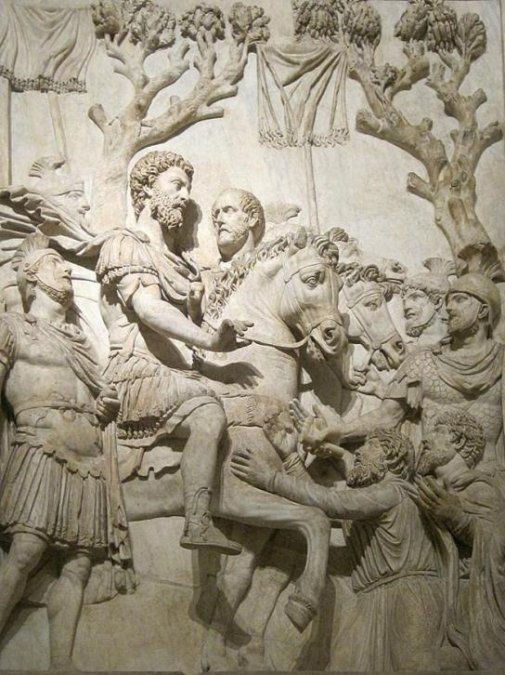

Mientras pudo, Marco Aurelio no salió de Roma, pero cuando las campañas requirieron su presencia no eludió ponerse a la cabeza de su ejército. Resulta sorprendente que, careciendo de experiencia militar, se desempeñara en esa tarea de manera tan brillante, algo en lo que sin duda le ayudó su conciencia de ser el primer servidor del Estado.

Ser el jefe de las legiones le descubre pronto una popularidad muy distinta al clamor del populacho en Roma. Confiesa que le gusta recibir las aclamaciones y el afecto de quienes se juegan la vida con él. Disfruta, y mucho, con la vida ruda del campamento, la sobriedad sin afeites ni mujeres y la disciplina espartana. En esta segunda etapa de su vida, sus amigos no son ya filósofos, sino generales de su Estado Mayor, como Claudio Pompeyano o Helvetio Pertinax, cuyo nombre es ya glorioso.

Una tras otra, las tribus que amenazan la frontera caen derrotadas. El antiguo sedentario mueve ahora el frente en todas direcciones, su hogar es la sencilla tienda donde por la noche lee y escribe. Las legiones le adoran y los bárbaros le temen: costobocos, marcomanos, cuados, sármatas, todos se rinden al nuevo Alejandro que busca la paz perpetua y los convierte en colonos feudatarios con tierras y concesiones.

Hasta Faustina, la esposa imperial que entretenía la separación en Roma con un tálamo concurrido, se hizo eco de su reputación entre las legiones y fue hasta el campamento de Sirmium a comienzos del año 175, con dos de sus hijas pequeñas, para acompañar al emperador, que estaba enfermo.

Allí, la hija de Antonino Pío debió de sentir la llamada dinástica y se mostró como verdadera emperatriz, acudiendo a las ceremonias militares, atendiendo ruegos y arengando incluso a la tropa cuando Marco Aurelio no podía abandonar el lecho. De esta forma consiguió tal popularidad que las legiones le otorgaron espontáneamente el título de Mater Castrorum (Madre de los campamentos). A Marco Aurelio le llenó de tal orgullo el título que lo añadió a la nueva acuñación de moneda en la que aparecía la efigie de Faustina.

Viaje de regreso

Pacificada Asia, el emperador pasó el invierno de 175-76 en Alejandría, la magnífica urbe que competía en esplendor con Roma y en cuya biblioteca pasó sus mejores horas. Luego regresó a Europa por tierra, atravesando Palestina y Siria, donde se quedó horrorizado de la escasa civilización de las tribus del desierto y escribió: “¡Oh cuados, oh marcomanos, oh sármatas, al fin he visto gentes más hurañas que vosotros!”.

Al llegar a Halala, frente al Taurus, la emperatriz Faustina murió inesperadamente. La leyenda dice que había vuelto a sus escándalos sexuales y que el emperador sugirió a su esposa el suicidio por decoro, en la mejor tradición estoica, pues su paciencia tenía un límite.

Marco Aurelio deseaba regresar a Roma. Se detuvo en Esmirna, ciudad plagada de palacios que tuvo la dicha de conocer antes del terremoto que la destruyó al año siguiente y donde hubo de advertir a su hijo Cómodo contra su licenciosa vida.

El joven, con apenas dieciséis años, era violento y voluptuoso, todo lo contrario que su padre; tenía como amante a un griego maestro en intrigas y parecían interesarle solo las cosas del circo. Marco Aurelio no se hacía ilusiones respecto a sus cualidades, pero quería hacerle césar y heredero del Imperio. El padre confiaba en que la dignidad imperial consiguiera enderezar al chico. La historia demostró su desastrosa equivocación.

El mal corregente

Tras Esmirna, el séquito se dirigió a Atenas, la patria espiritual de Marco Aurelio. Allí visitó todas las escuelas filosóficas y creó un colegio, germen de las universidades medievales, con cuatro cátedras para las corrientes existentes: estoicos, aristotélicos (peripatéticos), cínicos y epicúreos. La tolerancia del emperador hacia los derechos de los demás causó asombro en la vieja ciudad ática.

A finales de año entró en Roma, donde le esperaba un recibimiento triunfal. El largo cortejo atravesaba las avenidas y los foros imperiales entre el delirio de la multitud cuando, de pronto, el emperador descendió del carro y dejó que lo guiara Cómodo para continuar él a pie. La mala fama del muchacho, a quien ya había hecho corregente, no engañó a los romanos. Se oyeron silbidos e imprecaciones entre la multitud.

No pudo disfrutar de su querida ciudad, pues los bárbaros del Danubio volvieron a levantarse. Marco Aurelio, queriendo transmitir al pueblo su fe mística en la grandeza de Roma, arrojó una lanza ensangrentada en dirección al enemigo haciendo un gesto expreso de Sumo Pontífice. De nuevo volvió al frente. Pasó el año 179 en el campamento de Carnutum intentando pacificar la zona, escribiendo pensamientos que a menudo trataban sobre la muerte e intentando sembrar en Cómodo la responsabilidad del Estado.

Pero la peste cruel, que a cualquiera alcanzaba sin respetar siquiera la dignidad de un gobernante verdaderamente preocupado por su pueblo, le arrebató la vida en 180. Murió el gran emperador y le sucedió un hijo inepto con el que se precipitó la larga caída del Imperio. Pero Marco Aurelio, el césar filósofo, había cumplido su papel. Con creces.