Catorce meses antes de que Thomas Mann comenzara a sentir molestias en una pierna mientras atravesaba las dunas de la playa holandesa de Noordwijk, su hija Erika se despertó en mitad de la noche en el sanatorio donde luchaba contra su insomnio crónico y una gastritis de origen nervioso. No sabía si se trataba de un sueño o una alucinación, pero había visto a su padre agonizando en la cama de un hospital, con el rostro lívido y los ojos moribundos. Los médicos que lo atendían se mostraban partidarios de amputar las dos piernas. Horrorizada, Erika suplicaba que no lo hicieran, pues su padre sufría una perforación y su muerte era inminente. No hacía falta someterlo a una cruel intervención quirúrgica. Enloquecida por su visión, Erika subía y bajaba las escaleras del sanatorio, lanzando gritos desgarradores. “Aquella alucinación fue de un horror indescriptible, de un terror denso y compacto, desconocido para la vida de la vigilia –escribiría más tarde–. El que sueña, el que sufre una pesadilla, está totalmente entregado al horror que él mismo ha creado”. Paul Celan afirmó que «la muerte es un Maestro alemán», pero quizás sería más correcto decir que la Muerte es una pasión alemana. Sus filósofos, sus músicos y sus poetas nunca se han cansado de cortejar su misteriosa penumbra, donde han atisbado simultáneamente la angustia del anonadamiento total y la ebriedad de lo eterno, el colapso del tiempo y la belleza de lo imperecedero.

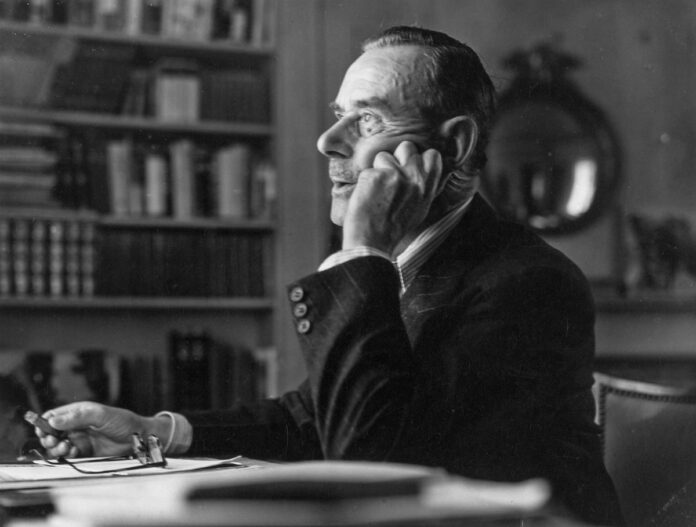

Thomas Mann era un hombre cortés, reflexivo y templado. Sólo se tuteaba con dos o tres amigos, pero esa forma de actuar, que podría interpretarse como arrogancia o fatuidad, nunca desembocaba en un talante adusto, frío y desapegado. Su hijo Klaus, atormentado por una legión de demonios que acabarían arrojándole en brazos del suicidio, aseguraba en Hijo de este tiempo, unas prematuras memorias publicadas en 1932, que los conflictos con su padre sólo constituyeron un desencuentro superficial y efímero. Es cierto que pasaba mucho tiempo encerrado en su despacho y exigía silencio mientras escribía. Cuando sus hijos alborotaban cerca de su puerta, tosía de forma artificial para indicarles que se marcharan a jugar a otro sitio, pero jamás alzaba la voz ni les pegaba, algo infrecuente en una época donde el castigo físico era una medida habitual en casi todos los hogares. Thomas Mann era un cazador de almas, un pedagogo que creía en el poder edificante de la palabra, un humanista que detestaba la violencia. Paseaba con sus hijos por las afueras de Bald Tölz, educando su sensibilidad con observaciones sobre el paisaje alpino, con sus cumbres nevadas y sus laderas tapizadas de árboles. Cuando cruzaban el interminable bosque, umbrío y sonoro, les hablaba de la luz y el cielo, el sol y el agua, la piedra y el hielo. Nunca les aleccionaba. Jamás mencionaba las ideas de culpa, pecado o redención. Su aprecio por la dimensión espiritual del ser humano nunca incluyó el fanatismo religioso o político, pues sabía que el espíritu no es grandilocuente. Casi siempre se manifiesta discreta y humildemente. Puede surgir durante un paseo por un viñedo o en la cocina, mientras se baten las yemas de un huevo en un cuenco, algo que el escritor hacía con admirable destreza. Klaus describe a su padre como un hombre siempre dispuesto a perdonar y que no escatimaba la libertad a sus hijos. Su madre, Katia, antigua actriz con estudios inacabados de física y matemáticas, obraba del mismo modo. “Nos dejaban hacer de la forma más bella y más inteligente”, reconoce Klaus, consciente de que sus padres encarnan los valores de una burguesía liberal e ilustrada amenazada por la creciente marea parda.

En las playas de Noordwijk, Thomas Mann ya es un hombre de ochenta años que ha conocido la gloria y el exilio. Durante la Gran Guerra, apoyó la causa de Alemania, lo cual le costó una dolorosa ruptura con su querido hermano Heinrich. La crudeza de la contienda, con su interminable frente de trincheras y sus terribles batallas, que a veces se cobraban miles de vidas en unas pocas horas, tambaleó sus convicciones. La brutalidad de los nazis le abrió los ojos definitivamente, convirtiéndole en un ardiente defensor de la democracia y la paz entre las naciones. En Relato de mi vida, Thomas Mann aborda su evolución política con valentía y sinceridad: “Yo recorrí aquel difícil camino juntamente con mi pueblo; las etapas de mis vivencias fueron las suyas; pienso que fue mejor así”. Thomas Mann encabezará la lucha intelectual contra Hitler. Cuando el nazismo llega al poder, le despojará tanto a él como a su familia de la nacionalidad alemana, confiscando sus bienes. Exiliado en Estados Unidos, apoyó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial mediante conferencias y charlas radiofónicas para la BBC de Londres. “Yo no soy nacionalista –proclama en las ondas–. Hace tiempo que lo nacional se ha convertido en algo provinciano”. Thomas Mann opone la noción de cultura, mística, telúrica y beligerante, al concepto de civilización, racional, cosmopolita y conciliador. La idea de Europa debe construirse sobre el concepto de civilización, descartando la exasperación nihilista de los nacionalismos. Europa debe ser un faro de libertad, solidaridad y tolerancia. Erika y Klaus, “gemelos espirituales”, acompañan a su padre en su lucha por un mundo libre. Profundamente unidos, ambos combatirán la dictadura de Hitler desde la primera hora. No militan en ningún partido político. Simpatizan con el socialismo, pero no con la Unión Soviética. En Precisamente yo. Fragmento de una autobiografía, Erika escribe: “El único principio al que me atengo es mi obstinada fe en ciertos ideales morales básicos: verdad, honor, honradez, libertad, tolerancia”.

Con la derrota de la Alemania nazi, la familia Mann recupera su nacionalidad y puede regresar a Europa. Su satisfacción pronto se convertirá en amargura. Klaus se suicida en 1949 con barbitúricos y alcohol en Cannes. Homosexual, morfinómano y profundamente inseguro, no soportó el rechazo de sus compatriotas, que no le consideran un libertador, sino un traidor. El nazismo pervive en las ruinas de Alemania y la familia Mann, supuestamente contaminada por la sangre judía de Katia y su colaboración con el enemigo, suscita desprecio e incomodidad. Cuando los aliados permiten que el director de orquesta Wilhelm Fürtwangler, agasajado por los nazis, regrese a los escenarios alemanes, recibe una ovación descomunal que se prolonga quince minutos. En cambio, Bruno Walter, de origen judío, sólo cosecha discretos aplausos, pese a su extraordinaria calidad humana y artística. Klaus se siente vacío, desarraigado, en la Alemania de la posguerra. Luchar contra el nazismo le mantuvo vivo. Ahora tiene que enfrentarse otra vez a sus demonios. Se ha dicho que “el Mago”, apodo de Thomas Mann en su círculo familiar, desdeñó la literatura de su hijo y contempló con desagrado sus extravagancias. Sin embargo, Cambio de rumbo, que retoma el hilo autobiográfico interrumpido en Hijo de este tiempo, no refleja esas tensiones. Klaus elogia la obra de su padre como uno de los grandes hitos del espíritu humano y celebra su tolerancia y discreción: “Seguía siendo fiel a su viejo principio pedagógico de no inmiscuirse en los asuntos de sus hijos y limitarse a ejercer una influencia indirecta con el ejemplo de su propia dignidad y disciplina”. Según Hermann Kurzke, biógrafo de Thomas Mann, padre e hijo mantenían una actitud completamente distinta ante la vida, pero no había entre ellos odio ni resentimiento. Thomas Mann apreciaba por encima de todo el equilibrio, el orden, la proporción, la armonía, la prudencia, el decoro. Por el contrario, Klaus concebía la existencia como pasión, desorden, desmesura, transgresión, riesgo, provocación, locura. Por utilizar los conceptos de Nietzsche, podríamos decir que Thomas Mann era un genio apolíneo, y su hijo Klaus, un espíritu dionisíaco. Klaus se parecía mucho más a Heinrich que a su padre. Ambos habían nacido con una ambición descomunal, pero al mismo tiempo alentaban tendencias autodestructivas que afectarían negativamente al despliegue de su obra y los empujaría a un pozo de desesperación.

Thomas Mann sentía escaso aprecio por la realidad corporal y el deseo sexual. Pensaba que la trascendencia del ser humano se hallaba en el intelecto y no en la carne. Criatura divina o simple animal, el hombre ha dejado huella en la historia gracias a las creaciones del espíritu y no por las vicisitudes de su cuerpo. En José y sus hermanos, la castidad se pondera como una luminosa virtud que nos ayuda a percibir con nitidez la belleza del mundo y el misterio de la vida. No es simple renuncia, sino una forma de libertad. El ascetismo no implica cerrar los ojos, sino abrirlos con más fuerza y captar la ligereza y la gracia de la vida en sus formas más puras. En las playas de Noordwijk, Thomas Mann escribe al aire libre, sentado en una silla portátil. Ha logrado algo que parecía inconcebible años atrás, cuando sólo lograba escribir encerrado en su despacho, aislándose de cualquier ruido o distracción. Ahora los niños gritan y juegan a su alrededor, construyendo castillos de arena. Los bañistas se zambullen en las olas, desapareciendo bajo su espuma. La infinitud del mar parece una promesa de continuidad. La muerte no es extinción total, sino regreso al fondo creador del que emergen todas las cosas y tal vez el umbral de algo que no somos capaces de imaginar. La muerte es una vivencia más, un salto, una pirueta. Amarga, sin duda, pero no exenta de expectación y esperanza. En José y sus hermanos, leemos: “Morir, ciertamente, significa perder el tiempo y salirse fuera de él, pero también significa obtener a cambio eternidad y omnipresencia, es decir, obtener la vida real”. En un discurso que escribe para celebrar el sesenta aniversario de su mujer, afirma: “Todos nosotros vamos muriendo como deudores desesperados de lo infinito. […] Nosotros seguiremos juntos, cogidos de la mano, incluso en el reino de las sombras. Si se me ha de otorgar alguna posteridad a mí, a la esencia de mi ser y a mi obra, entonces ella vivirá conmigo, a mi lado”. ¿Creía Thomas Mann en Dios? Nunca se pronunció claramente en ese sentido, pero su obra está impregnada de cristianismo, esa “flor del judaísmo” que se fundió con la Antigüedad clásica para alumbrar la civilización occidental. Su ambigüedad no incurre en un fatalismo nihilista, pues cree en la perfección ascendente del cosmos. El hombre representa la culminación de un largo proceso. Su desaparición sumiría al cosmos en la oscuridad. El espíritu se apagaría y sólo quedaría la marcha ciega de la naturaleza. No descarta la existencia de Dios, pero opina que el lenguaje nunca podrá decir nada definitivo al respecto. Lo inefable se atisba en la música, pero no en la palabra, más apegada a lo terrenal. Se ha hablado de la homosexualidad reprimida de Thomas Mann como una clave de su pensamiento, pero sería más exacto hablar de una perspectiva estética que muestra preferencia por el erotismo de las formas, desdeñado lo puramente biológico. El artista es un asceta, un contemplador, no un seductor. Su misión es recrear y expandir la belleza, no enredarse en pasiones que ofuscan el entendimiento y aniquilan la voluntad.

En las playas de Noordwijk, hay mucha belleza que contemplar y recrear, pero el malestar del cuerpo ahuyenta al espíritu, como advirtió Platón. Thomas Mann cree que sufre un ataque de reuma, pero un médico observa su pierna y habla con su esposa Katia. Se trata de una trombosis. Aconseja trasladarlo a Zúrich y prohíbe tajantemente que se levante de la cama. El escritor, al que le comunican que únicamente tiene una flebitis, lamenta no poder salir de su habitación. No poder ver el mar le parece particularmente doloroso. Cuando llega al Hospital Cantonal de Zúrich, su aspecto no es malo: piel tostada por el viento y el sol, buen ánimo, clarividencia mental. Lamenta haber pasado diez días confinado en un cuarto, sin poder disfrutar del mar holandés. Aunque ha escrito que “el amor al mar no es otra cosa que amor a la muerte”, no desea morir. Katia está a su lado, acompañando a su madre. Negros presagios desfilan por sus mentes. Katia escribe: “La muerte, con la que había estado tan íntimamente ligado desde siempre y a la que tan tardíamente –en nombre del amor y de la vida– había despojado del poder que ejercía sobre sus ideas, la muerte, ahora que la oscura amiga se inclinaba sobre él, no reconocía sus rasgos. No la temía. Y si hubiera tenido conciencia de su gran proximidad, lo hubiera dicho. Al menos se lo hubiera dicho a mi madre, se habría despedido de ella, tardíamente, mientras se marchaba”. Se debilita poco a poco. Su piel palidece, le cuesta trabajo hablar, su mirada se vuelve apática, respira con dificultad. Pide su anillo, una amatista azul, pues observarla le conforta, mostrándole que la belleza perdura, aunque la vida de los hombres se extinga. El 12 de agosto fallece mientras duerme. Nadie esperaba un desenlace tan prematuro. La autopsia revela que la causa de la muerte ha sido la arteriosclerosis. La enfermedad había avanzado inadvertidamente, ocultando sus estragos hasta el final. Si el enfermo hubiera vivido unas semanas más, su agonía habría sido dolorosa e ingrata. Erika se despide de su padre con unas líneas conmovedoras: “Amado, querido Mago, la gracia te guió hasta el fin y te alejaste en silencio de esta verde tierra por cuyo destino te preocupaste con tanto amor durante tanto tiempo. Tres días estuvieron todavía allí tus restos –el cuerpo ligero con la cabeza severa, osada, cada vez más extraña– en la sala mortuoria de la clínica. Tu anillo, el hermoso anillo, estaba en tu dedo. La piedra brillaba oscuramente. Te sepultaremos con ella”.

Thomas Mann fue sepultado en el cementerio de Kilchberg. La familia quiso celebrar la ceremonia en la intimidad, pero cientos de personas acompañaron al cortejo fúnebre, incluidas autoridades públicas, rectores de universidad y figuras del mundo literario, artístico y teatral. Un párroco evangelista se encargó del responso y Richard Schweizer, amigo de la familia, leyó unas palabras: “Aunque sobre la vida de Thomas Mann hayamos escrito la palabra Fin, esto no significa que todo haya concluido. Su espíritu está presente, aquí y ahora… ¿quién de nosotros sería incapaz de sentirlo?” Thomas Mann sigue vivo, al menos para los que aman la literatura. Sus libros nos siguen proporcionando ideas, sensaciones, paradojas, interrogantes, reflejos, intuiciones. Podríamos agrupar su herencia intelectual en cuatro apartados, que se corresponden con las grandes preocupaciones del ser humano. En el plano espiritual, nos invita a conservar nuestro anhelo de perfección y trascendencia, pero sin someternos a los dictados de ningún dogma. El espíritu no necesita tutelas, sino libertad absoluta. En el plano ético, nos incita a la rebeldía, a la autonomía moral, pero sin caer bajo la dominación del instinto, que sólo busca el placer individual, nunca la excelencia. En el plano estético, nos anima a buscar la serenidad de los clásicos, pero sin descartar las innovaciones. La belleza es armonía, equilibrio, forma, proporción, pero muchas veces se manifiesta de una manera oscura y enigmática. En el plano político, nos pide que combatamos la mística de la violencia, que impulsa indistintamente al fascismo y al comunismo. Los ideales de la Ilustración han creado la Europa libre, tolerante y comprometida con los derechos del hombre. Debemos hacer todo lo posible para preservar ese modelo de sociedad, luchando contra las tendencias atávicas y regresivas. El nacionalismo y el fanatismo religioso han dividido Europa en el pasado, desatando guerras y matanzas. Europa debe ser un espacio plural y democrático, no un mosaico de tendencias centrífugas o lóbregos ensimismamientos.

En su último año de vida, Thomas Mann escribió un luminoso Ensayo sobre Schiller para conmemorar el 150 aniversario de su muerte. En ese breve texto, hallamos observaciones que podrían aplicarse cabalmente a su obra. Ambos buscaban “lo universal, total, puramente humano”. Thomas Carlyle, hostil a la democracia y amante de la sociedad feudal, reprochó a Schiller que “su corazón latía para toda la humanidad, el mundo y todas las generaciones”. En su opinión, amar a toda la humanidad era un sentimiento tan abstracto e irrealizable que sólo contribuía a la decadencia de las naciones. En cambio, Thomas Mann consideraba que esa disposición constituía una prueba de su grandeza y un signo profético, pues auguraba el único porvenir que podría librar al hombre de una tercera y definitiva guerra mundial. La obra de Schiller debía fecundar a las nuevas generaciones, fomentando la fraternidad universal: “que de su voluntad pacífica y poderosa pase algo a nosotros en esta fiesta de su entierro y resurrección: de su voluntad de belleza, verdad y bondad, de virtud, libertad interna, arte, amor, paz, de reverencia salvadora del hombre ante sí mismo”. Esas virtudes también se encuentran en la literatura de Thomas Mann y deberían representar una inspiración permanente.

El Mago agonizó con nostalgia del mar, quizás porque no hay en la tierra nada más parecido al infinito. Su obra nos hace soñar con una eternidad muy humana, donde la belleza no es algo abstracto, sino un grupo de niños corriendo y jugando por las playas de Noordwijk.

Texto publicado originalmente en https://elcultural.com/los-ultimos-dias-de-thomas-mann