La República de Venecia y la Liga Santa de Lepanto: una alianza incómoda

Venecia y las potencias del Mediterráneo en el siglo XVI

La Serenísima República de Venecia fue un caso excepcional entre los estados cristianos de Europa feudal. Su carácter republicano, su orientación mercantil, sus relaciones con griegos y musulmanes, su poder marítimo y su geografía insular la convierten en una verdadera anomalía, si se tiene en cuenta que el Medioevo fue una época signada por la economía agraria, las guerras nobiliarias, el ideal caballeresco y el celo religioso católico. Desde fines del siglo VII, tras liberarse de la tutela de Constantinopla, la Serenísima República había gozado de una posición geográfica privilegiada, entre el Sacro Imperio y los Estados Pontificios, que le permitió gozar, durante siglos, de un margen de acción político envidiable para cualquier otro de los pequeños estados italianos. Además, la naturaleza insular de la ciudad no sólo proporcionó defensas naturales contra las agresiones externas, sino que la inclinó hacia una proyección marítima que favorecería la creación de un Stato da Mar, un virtual “imperio comercial”, inicialmente beneficiado por la constitución de los Estados Cruzados en Palestina y, luego, por la decadencia bizantina.

Para fines del siglo XV, la caída de Constantinopla (1453) en manos turcas y la apertura del Atlántico, gracias a las navegaciones de Cristóbal Colón (1492) y Vasco da Gama (1497), amenazaban el relativo monopolio veneciano en el comercio entre la Europa cristiana y el Levante islámico. Por otro lado, el orgulloso individualismo veneciano ya no podía resistir el expansionismo de los grandes Estados territoriales en ambos extremos del Mediterráneo: la monarquía católica de los Habsburgo españoles y el imperio islámico de los sultanes otomanos. Desde la perspectiva del rey Felipe II, la Península Itálica era un gran bastión geopolítico desde el cual podía intervenir en las guerras religiosas de Europa, atacar a los piratas berberiscos y contener las intervenciones de la flota turca. A su vez, los italianos sabían que, entre los príncipes de la Cristiandad, sólo Felipe II podía y quería garantizar su protección frente al enemigo musulmán, de modo que, en líneas generales, aceptaron la tutela española en menor o mayor grado.

Entre todos estos pequeños estados, Venecia fue el que más resistía la hegemonía hispánica. La desconfianza mutua entre Felipe II y el Senado de la República era de larga data, originándose en la vieja alianza entre Carlos V con Génova y en el entendimiento de Venecia con Francia y el Imperio turco. Para los venecianos, la cordialidad turca era un activo necesario si querían aventajar a los genoveses en el comercio oriental, mientras que la alianza con Francia servía para contrarrestar la presencia española en Italia. Con todo, a partir de 1559, el declive francés proporcionaba a Felipe II una posición inigualable para hacer valer sus aspiraciones. Por aquel entonces, el piadoso hijo de Carlos era duque de Lombardía y rey de Nápoles y Sicilia, ejercía una considerable palanca sobre Roma misma, estaba coaligado con el poderoso duque de Saboya y gozaba de gran predicamento en Génova, Parma, Urbino, Mantua, Ferrara y Lucca. Además, las guerras civiles en Francia habían reducido la influencia de los Valois en la Sublime Puerta, por lo que los venecianos ya no pudieron contar con la colaboración francesa para refrenar el revisionismo turco respecto al Stato da Mar.

La formación de la Liga Santa

El giro en las relaciones mediterráneas comenzó a gestarse en 1565, cuando la flota turca que asediaba Malta fue derrotada por la resistencia de los Caballeros de San Juan y una fuerza española enviada en su auxilio. Al año siguiente, en venganza por dicha intervención, Solimán dirigió una invasión sobre el patrimonio de los Habsburgo austríacos. La muerte del sultán por problemas de salud en las llanuras húngaras sentenció la campaña y dejó un amargo sabor en el paladar de su hijo Selim y un arduo deseo de venganza contra los cristianos. Tras su coronación, tal como indicaba la costumbre de la realeza turca, el nuevo monarca se dedicó a la preparación de grandes campañas militares para dar prestigio a su inaugurado reinado. Para 1568, combinando la amenaza y la diplomacia, Selim II había logrado ventajosos acuerdos con el Sacro Imperio y Polonia y, al año siguiente, capturó Túnez y forzó a los iraníes a aceptar una paz forzosa.

El renovado ímpetu otomano amenazaba las valiosas posesiones orientales de Venecia en Oriente, entre las cuales, la más preciada era Chipre. Desde 1517, la República pagaba un tributo anual de 8000 ducados a Constantinopla para salvaguardar su soberanía sobre la isla, así como los privilegios de las casas comerciales que operaban en el Levante a través de ella. Ahora bien, hacía tiempo que los otomanos no se sentían satisfechos con el acuerdo establecido con Venecia de modo que, en cuanto Selim II liquidó sus frentes de guerra en Hungría y el Volga, dirigieron su mirada hacia los enclaves venecianos. El sultán había sido inducido a la conquista de Chipre por José Nasí, hijo de una ilustra familia de banqueros judío-sefardíes, que por aquel entonces se había refugiado en Constantinopla luego de años de huir desde Portugal, los Países Bajos y Venecia, sucesivamente. Resentido con los cristianos por las ofensas cometidas contra su familia y soñando con proporcionar a la diáspora judía una tierra propia, Nasí convenció a Selim II de que el acuerdo monetario establecido con los venecianos por Chipre no era adecuado y que, si recuperaba la isla, los judíos podrían habitar en ella y convertirse en leales súbditos de la Sublime Puerta.

En febrero de 1570, un embajador turco se presentó ante el dogo Pietro Loredan y el Consejo de los Diez, exigiendo la entrega de Chipre. Para los venecianos, perderla no era sólo un mal en sí mismo, sino que temían que fuese el detonante para la pérdida del resto de sus enclaves, como Corfú y Creta, de modo que rechazaron la intimación. Ahora bien, para obtener ayuda del mundo católico, Venecia tenía que revertir décadas de política exterior. Sin poder contar con los Habsburgo austríacos, debido a la paz vigente entre el emperador Maximiliano II y Selim II, ni con los franceses en plena guerra civil, la Serenísima sólo podía acudir a una potencia con la que arrastraba años de discrepancias: España. Afortunadamente, tras la pacificación de los Países Bajos, Felipe II estaba dispuesto a emprender la campaña naval contra los otomanos, a quienes veía como los principales instigadores de la revuelta de los moriscos en Granada. De este modo, el acercamiento entre ambas partes fue realizado por el papa Pio V, maduro diplomático que había contemplado el ataque turco sobre Malta como una grave amenaza para la Iglesia y que, encandilado con el espíritu de la Contrarreforma, soñaba con restablecer el catolicismo en las tierras herejes y unir a la Cristiandad en una gran Cruzada para recuperar los Santos Lugares.

Dejando de lado las veleidades papales, la mayoría de los príncipes cristianos no estaba nada interesada en resignar sus problemas internos para colaborar en la guerra contra el Imperio otomano, sea por indiferencia, temor o porque la Sublime Puerta parecía ser el único obstáculo para la hegemonía de la internacional Habsburgo. De hecho, Venecia y España se movieron por intereses plenamente terrenos, aunque combinados con una sincera retórica de la “guerra santa” cuando era conveniente. Los patricios de la República sabían que solamente tragándose su orgullo y aceptando el liderazgo provisorio de los castellanos podrían rechazar la amenaza turca que flotaba sobre el Stato da Mar. En cuanto a Felipe II, su militancia católica no era una actitud meramente quijotesca, sino que se adecuaba perfectamente a sus aspiraciones políticas sobre el norte de África y el Mediterráneo. Como fuese, gracias a los oficios de Pio V, el 20 de mayo de 1571 quedó conformada la Liga Santa, coalición militar formada por Felipe, el papado y Venecia, además de la Orden de San Juan y Saboya, Génova y Toscana, entre otros aliados italianos del rey español.

Con todo, la puesta a punto entre los aliados estuvo llena de suspicacias: el esfuerzo material de cada parte y el mando operativo sobre la flota fueron los principales escollos. Razonablemente, los venecianos temían que la Liga fuese el primer paso para la dominación castellana sobre la política exterior de la República y su comercio levantino. Por contrario, Felipe II no estaba muy ansioso porque sus fuerzas se dirigiesen al este a combatir a los otomanos, sino que prefería primero ocuparse de los corsarios berberiscos de África. Al final de cuentas, fue la caída de Nicosia en manos turcas, el 9 de septiembre de 1571 lo que aceleró los arreglos: la Liga formaría una fuerza total de 200 naves de guerra y 100 de transporte; España aportaría seis partes de los fondos, los venecianos tres y el papado una. El resto sería otorgado por los aliados menores. El objetivo inicial sería destruir a la flota turca que operaba en las islas del Mediterráneo Oriental, pero luego no se descartaba que la Liga pudiese actuar sobre el norte de África o los Dardanelos.

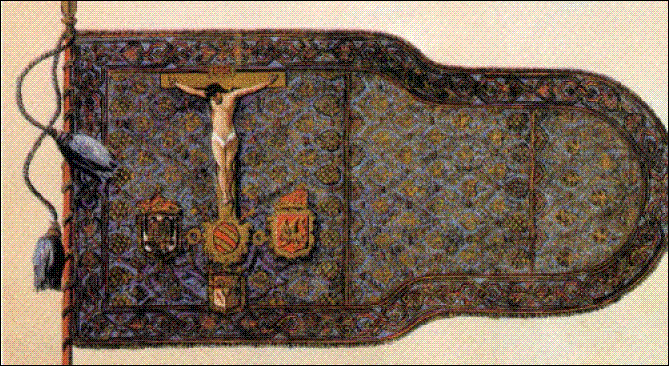

Estandarte_Liga_Santa.gif

Estandarte de la Liga Santa.

El mando supremo de la flota católica quedó en manos del medio hermano de Felipe II, el joven Juan de Austria. A su lado, el impulsivo infante contó con el gran almirante de la Monarquía, Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y con dos comandantes que luego se destacarían en las guerras de Flandes: Luis de Requesens y Alessandro Farnese. Ansioso por entrar en combate y con una velocidad sorprendente, el hijo menor de Carlos V logró reunir a la totalidad de la flota aliada, el 15 de septiembre, en Messina, desde donde zarparon hacia Grecia de la siguiente manera:

– Las naves de los reinos de Felipe II y sus estados aliados, bajo el mando directo de don Juan: catorce galeras españolas, treinta napolitanas, diez sicilianas, seis saboyanas, seis toscanas, veintiséis genovesas y tres maltesas.

– Las fuerzas pontificias: doce galeras y seis fragatas, comandadas por Marcantonio Colonna.

– La flota de San Marcos del almirante Sebastian Venier: ciento nueve galeras y seis galeazas.

El 4 de octubre, los contingentes aliados se reunieron en Cefalonia, donde les llegó la noticia de la caída de Famagusta y de la terrible masacre realizada por los turcos contra la guarnición y los habitantes de dicha ciudad. Luego de un debate acalorado que demostraba la poca concordia entre los aliados, Juan de Austria impuso su criterio y se decidió salir al encuentro de la flota musulmana, que por ese entonces fondeaba cerca de la ciudad de Lepanto, en el golfo de Corinto. Los otomanos estaban comandados por Alí Pasha, cuñado del sultán, quien contaba con una fuerza superior de 260 galeras y estaba tan ávido por batirse como el infante español. El 7 de octubre de 1571, una vez encontradas las armadas enemigas, el ataque fue iniciado cuando las seis galeazas venecianas rompieron el centro de la primera línea turca. Aunque los musulmanes tenían la superioridad numérica, sus alas no pudieron rodear a las líneas cristianas, cuyos barcos contaban con una mayor y más poderosa artillería. Finalmente, la escuadra personal de don Juan penetró en el centro enemigo y, durante el abordaje, la nave insignia de Alí Pasha fue destruida. La muerte del comandante turco decidió la suerte del enfrentamiento. Los cristianos tuvieron veinte barcos hundidos, ocho mil hombres muertos y quince mil heridos, entre los que se hallaba Miguel de Cervantes. Los musulmanes sufrieron la captura de ciento diecisiete galeras y la pérdida de treinta mil hombres, entre muertos, heridos y capturados.

A partir del 17 de octubre, las noticias de la magnífica victoria comenzaron a llegar a la Europa cristiana. Incluso en los países que no participaron de la gesta el triunfo fue celebrado. En Venecia, Roma y Florencia, los festejos duraron semanas. Pío V se ilusionó aún más con sus sueños de Cruzada y envió emisarios a potenciales aliados para llevar la guerra al Imperio otomano. Para decepción del Sumo Pontífice, las desconfianzas e intereses entre los aliados católicos arruinaron el esfuerzo de la coalición, precisamente en el momento más vulnerable para los turcos. En primer lugar, las discrepancias surgieron con el reparto del botín; los venecianos habían perdido más hombres que ninguno otro de los aliados y su contribución en barcos había sido la mayor, de modo que se sintieron insultados cuando don Juan dispuso del reparto favoreciendo a los españoles. El propio Juan tuvo un altercado con Vernier a raíz del apuro del comandante veneciano por anunciar la victoria a su Senado, cuando correspondía al jefe de la Liga dar a conocer a la Cristiandad la gran hazaña. Por otro lado, Vernier, Colonna y otros oficiales italianos estaban indignados con la actuación del almirante genovés Gianandrea Doria quien, según los rumores que circulaban entre la flota, habría evitado poner sus naves en peligro durante el fragor de la batalla.

A las querellas entre los capitanes se sumaban la divergencia de proyectos. El Senado de la República estaba ansioso porque la flota aliada procediese al sitio de Constantinopla, a fin de recuperar Chipre y los enclaves del Adriático. Aunque la alocada idea contaba con el apoyo del mismo infante Juan que, al igual que Pío V, soñaba con una Cruzada que lo cubriese de gloria, los planes de Felipe II eran otros. El rey Prudente sabía muy bien que los turcos no estaban completamente acabados y que la toma de Constantinopla no era una faena sencilla, sino que habría significado una larga campaña y un esfuerzo monumental, lejos de las bases de abastecimiento en Italia. En todo caso, sus planes eran más realistas y se reducían a los objetivos españoles: prefería retrotraer la flota hacia Occidente para eliminar a los corsarios berberiscos y reemplazar a los gobernantes otomanos de Argel, Libia y Túnez por hombres dóciles a la política Habsburgo.

La disolución de la alianza católica

Para el otoño de 1572, si el conflicto de intereses impedía a la Liga Católica capitalizar la victoria, la muerte del anciano Pío V hizo que la cooperación se tornase ya imposible. El invierno y las distancias complicaban la llegada de provisiones y refuerzos a la flota de don Juan, mientras los venecianos comenzaban a darse cuenta de la recuperación turca y de que el rey de España jamás apoyaría sus aspiraciones. Por otro lado, los celos de Felipe por las proezas de Juan, en quien veía a un hombre audaz y poseedor de todas las virtudes de las que él mismo carecía, hicieron que el monarca desechase los sueños de grandeza de su hermano. Simultáneamente, mientras las fuerzas de la Liga permanecían inmovilizadas, Constantinopla había mantenido la calma ante el desastre y, en sólo cinco meses, mientras en Venecia, en Roma o en Madrid se gastaban ingentes sumas en celebraciones suntuosas, la Sublime Puerta hizo trabajar al máximo a sus astilleros, restableciendo el equilibrio de fuerzas marítimas.

Temerosos de las represalias turcas, hartos del esfuerzo financiero y ansiosos por restablecer el comercio con Levante, el 7 de marzo de 1573, los venecianos firmaron con el sultán una paz que hacía de Lepanto un evento intrascendente. La República renunciaba a sus reclamos sobre Chipre, devolvía los bienes secuestrados y las posesiones recuperadas en la costa dálmata y se obligaba a pagar una compensación de 300.000 ducados por gastos de guerra. El tratado era un triunfo fabuloso para los turcos quienes, no sólo recuperaban todo lo perdido, sino que también destruían la concordia entre los miembros de la Liga Católica. El nuevo papa, Gregorio XIII, recibió la noticia con desazón y no quiso escuchar las explicaciones dadas por los embajadores venecianos, a quienes acusó de traidores y heréticos. Según éstos, la República había cumplido todas sus responsabilidades para con la Liga, de modo que estaba liberada para concretar la paz que creyese más conveniente. En cuanto a Felipe II, sereno e impasible como siempre, simplemente agradeció a los enviados de la Serenísima y no les dio respuesta oficial alguna, admitiendo que la gravedad de los hechos requería una meditación profunda.

Meditada o no, la paz turco-veneciana acabó con la Liga Santa y permitió a Felipe II concretar sus propios planes. Así, en octubre de 1573, una fuerza expedicionaria al mando de don Juan partió de Sicilia y conquistó Túnez. Sin embargo, para entonces, los ataques y saqueos de los Mendigos del Mar sobre los Países Bajos habían abierto nuevamente las hostilidades con los calvinistas, permitiendo a Guillermo de Orange reanudar la rebelión contra el rey, quien debió enviar a don Juan y sus fuerzas al norte. A mitad de 1574, la flamante flota turca recuperó Túnez con extrema facilidad y volvió a dominar el Mediterráneo Oriental. Sin embargo, tres años después, el nuevo sultán, Murad III, debía afrontar una costosa guerra con los Safávidas, que distraería fuerzas del escenario marítimo. Para 1578, españoles y turcos llegaban a una tregua y se desligaban de la lucha por la hegemonía mediterránea. A partir de entonces, Constantinopla orientó su expansión hacia los Balcanes y Persia y, al hacerlo, permitió a España dirigir sus esfuerzos hacia las Provincias Unidas, cuyo levantamiento daba inicio a uno de los capítulos más trágicos y legendarios de la historia militar española.

En cuando a Venecia, al parecer no había obtenido lo que quería tras el monumental esfuerzo bélico y la alianza española. Sin embargo, el cuestionable tratado con la Sublime Puerta tal vez se comprenda mejor a la luz de la historia de la política exterior veneciana. Durante siglos, la República había basculado entre Imperio y Papado, manteniendo en la práctica una independencia considerable, que le permitía sostener sus emprendimientos comerciales en el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro. Luego, había practicado la misma política astuta durante las guerras italianas entre los reyes franceses y españoles. La actitud vacilante de Venecia entre Madrid y Constantinopla en 1573 podría ser análoga a dicha tradición. En todo caso, tras Lepanto, los senadores venecianos mantuvieron la independencia de la política exterior de su República, aceptaron los hechos consumados y prefirieron preservar lo que podían preservar, manteniendo una relación equidistante con las dos grandes potencias española y turca.

Reflexiones finales

En definitiva, si Lepanto no aportó ventajas estratégicas determinantes para ninguno de los estados cristianos, ciertamente tuvo efectos psicológicos contundentes para la Cristiandad. El mito de la invencibilidad turca fue desbancado y el triunfalismo católico tridentino tomó la victoria como una clara señal del favor de Dios. Los italianos y españoles vieron en Lepanto un hecho de proporciones bíblicas, una lucha entre el bien y el mal que significaba un quiebre de época para el mundo conocido del siglo XVI. Siguiendo la majestuosidad barroca, pintores, escultores, arquitectos, poetas, dramaturgos y cronistas asociaron el destino manifiesto de la Iglesia Romana y la grandeza de los príncipes e instituciones católicos con “la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”.

Para saber más

- Braudel, F. (1976). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 2° edición. Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica

- Elliot, J. (1988). La Europa dividida. 1559-1598. México.

- Kumrular, Ö. (2014). “Lepanto: antes y después. La República, la Sublime Puerta y la Monarquía Católica”. Studia Histórica: Historia Moderna, (36), 101-119.

- Navarro Latorre, J. (1971). “La batalla de Lepanto”. La Estafeta literaria, (47), 205-233.

- Orsi, P. (1935). Historia de Italia. Barcelona: Labor S.A

- Yildrim, O. (2007). “The Battle of Lepanto and its Impact on Ottoman History and Historiography”. En R. Cancila, Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII) (págs. 533-556). Palermo: Quaderni-Mediterranea.

- Zorzi, A. (1981). La Reppublica del Leone. Storia di Venezia. Milán: Rusconi Libri