Yo era el mayor de los siete varones que tuvo mi padre, Francisco Esquivel y Aldao, con su segunda esposa, María del Carmen Anzorena. De su primer matrimonio sólo conocí a una hija llamada María Antonia, que poco tiempo vivió con nosotros. Su recuerdo se diluye en las brumas de mi infancia. Dicen que mi padre ha tenido descendencia con otras mujeres, y de seguro que ha sido así. Tengo entendido que muchos no llevaron su apellido porque no fueron reconocidos, aunque supe de un mozo llamado Ezequiel Aldao según cuentan eran hijo de mi padre con una india del cuartel. Peleó a mi lado por varios años hasta que murió de fiebre. Lástima, era un buen hombre.

Nací el 11 de Octubre de 1785, en San Carlos. Me siguió Francisco en 1787 y José, que llegó a este mundo cuando yo aún no había cumplido los cuatro años. Le siguieron Juan Tomás, Transito, Felipe y Concepción

Fui bautizado con el nombre de Félix, pero todos me conocen como José Félix, nombre que escogí cuando fui ordenado. Me contó mi madre que de niño anduve muy enfermo, y que todos pensaban que habría de morir, pero sus rezos y promesas salvaron mi vida, y a su vez, condenaron mi existencia…

Mis hermanos y yo fuimos bautizados con el apellido de mi abuela materna, Rosa Aldao, de ilustre prosapia. El Esquviel quedó relegado a un obstinado olvido. Mi padre jamás lo usaba, y yo recién me enteré de este apellido cuando ingresé al convento. Para entonces mis padres habían muerto y jamás pude saber el porqué de este ocultamiento. Quizás sólo fue una forma de esconder alguna falta de juventud. Lo cierto es que siempre fuimos y seremos Aldao a secas

Crecí en el inmenso solar de la familia en un universo de juegos y de aventuras inventadas, allá en el fuerte San Carlos, donde mi padre servía como jefe de frontera. Pasé una infancia feliz, a pesar de la dura vida de fortín. Mi padre debía ausentarse por largos períodos; su misión era evitar que la indiada se atreviera en zonas de cristianos.

La vida en San Carlos era rústica y sufrida y de esta forma nos acostumbramos a vivir con lo justo entre paisanos e indios mansos, compañeros de soledades y privaciones. A veces pasaban meses hasta que llegaran refuerzos o vituallas, pero todos aguantabamos siguiendo el ejemplo de mi padre. Tanto respeto le tenían, que su sola mención imponía el orden entre las tribus salvajes. Él era último confín de la civilización. Con sus tropas sometió a los huiliches, indios ladrones que hostigaban a los cristianos robando estancias y llevándose cautivos a mujeres y niños. Cansado de sus correrías, un día mi padre les cayó por sorpresa y en brava lucha acuchilló a sus guerreros, quemó sus tolderías y capturó a la chusma, distribuida luego entre las casas de las familias decentes de Mendoza. Recuerdo verlo llegar al frente de sus tropas harapientas, apenas vestidas con recuerdos de lo que alguna vez fue un uniforme. Era una miseria que inspiraba respeto y admiración. Así ganó fama de invencible e impuso su ley en la frontera. Fue inexorable con quienes trasgredían la ley. Aprendí de él que no se debe tener misericordia con los vencidos, porque aquellos que hoy huyen serán los enemigos de mañana. Bien lo sabía mi padre, que año tras año salía a escarmentar a los salvajes que renacían de su odio, y año tras año volvía con los trofeos que avalaban sus victorias: cautivas avergonzadas, indias sometidas, yeguarizos, variopintos, quillangos y ganado. No tomaba prisioneros. El vuelo rapaz de los chimangos y caranchos daba cuenta de la suerte de los vencidos. Esa era la suerte de los que pierden.

Con sus pehuenches amigos, mi padre recorrió lugares que nunca habían sido pisados por el hombre blanco. A la vuelta de sus viajes nos contaba de esas tierras de praderas generosas, de ríos abundantes y cerros de soberbia belleza. Nosotros lo escuchábamos ansiando compartir sus aventuras. Entonces ni podía imaginarme que sería yo quien habría de llevar el orden de la Federeación a esas tierras.

Mientras los otros niños jugaban a la guerra remedando enfrentamientos entre caballeros cristianos y moros, como lo hicieran sus padres y los padres de sus padres, nosotros blandíamos nuestras espadas de caña para sablear a indiadas imaginarias. Esa era nuestra fantasía, esa era nuestra ilusión: ser guerreros en esta tierra, como lo era nuestro padre y como lo fue nuestro abuelo. Corría por nuestras venas sangre marcial, éramos hijos de soldados, nietos de soldados y nuestro futuro era continuar esa tradición.

Crecimos entre estas batallas quiméricas donde, invariablemente, para consternación de nuestra madre, alguno de los tres siempre salía lastimado. Con estos juegos, con este andar sin rumbo por el vecindario en búsqueda de aventuras, nació entre los hermanos la secreta alianza que nos mantuvo unidos más allá de toda adversidad. Nos entendíamos sin palabras; con sólo vernos sabíamos qué pensaba el otro. A pesar de las amenazas de madre y la vara justiciera de padre, ninguno de los tres delataba al autor de la travesura sancionable. No importaban los surcos que el rebenque de padre dejara sobre nuestro lomo, no importaba el dolor de cada lonjazo, ni las promesas de penas eternas, porque el código entre hermanos era más fuerte que el miedo, y no podía romperse bajo ninguna circunstancia. El dolor y las persecuciones crean alianzas de hierro. Desde entonces supe que a los perseguidos es bueno matarlos antes de que crezcan, arrancarlos de cuajo sin miramientos, como maleza invasora, porque ante cualquier duda o atisbo de piedad se reproducen y te invaden, como este tumor que hoy corroe mi cuerpo.

Casi de la noche a la mañana quedamos huérfanos. Mi padre falleció camino a Buenos Aires, dicen que se había vuelto loco, que apenas pudieron contenerlo, que murió echando espuma por la boca. Mi madre murió de pena al enterarse. Sin más opciones me vi obligado a cumplir su deseo e ingresé al convento de la orden dominicana de predicadores, cuando aún no había cumplido los diez y siete años. Siguiendo las disposiciones de la orden debí testar a favor de mis hermanos. Ya nada me quedaba en este mundo. Una extraña mezcla de resignación, alegría y miedo me invadió cuando el grueso portón de madera se cerró tras de mí. Más allá de esa puerta quedaba la vida que tanto había amado, esa infancia que siempre recordé con cariño y que ahora extraño más que a nada en este mundo que se me acaba. Recuerdo que por largo rato me quedé mirando el patio del convento convertido en vergel silencioso. El agua mansa de la fuente era un murmullo lejano que invadía todos los rincones de esa casa de Dios. Ingresaba a un mundo que me era ajeno, mas no extraño. Quizás sólo fuera cuestión de darle tiempo al tiempo, me dije como consuelo. De todas maneras, eso era lo único que me sobraba en aquel entonces. Me esforcé por ser uno más de la grey, por adaptarme a esa vida de encierro y meditación, pero ni el tiempo ni los castigos pudieron con mi espíritu porque hay cosas que los años no vencen. En mi joven corazón latía esa fuerza indomable, esa violencia contenida, esa furia inmensurable, que creía que los años podrían refrenar. Pero no… No pudieron. La violencia quedó encerrada en mí, oculta bajo la sotana de fraile que cubría mis vergüenzas, como el puma que acecha la majada desde el monte. Sólo debía esperar el momento oportuno para abalanzarse, y en mi caso lo hizo cuando ya era demasiado tarde.

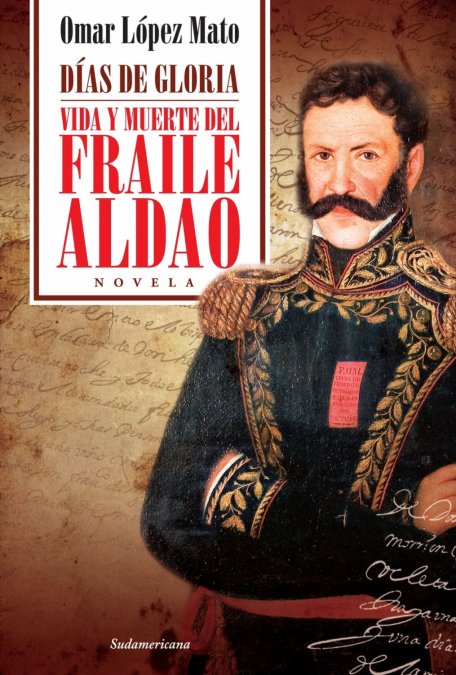

Extracto del libro DÍAS DE GLORIA: VIDA Y MUERTE DEL FRAILE ALDAO (Ed. Sudamericana)