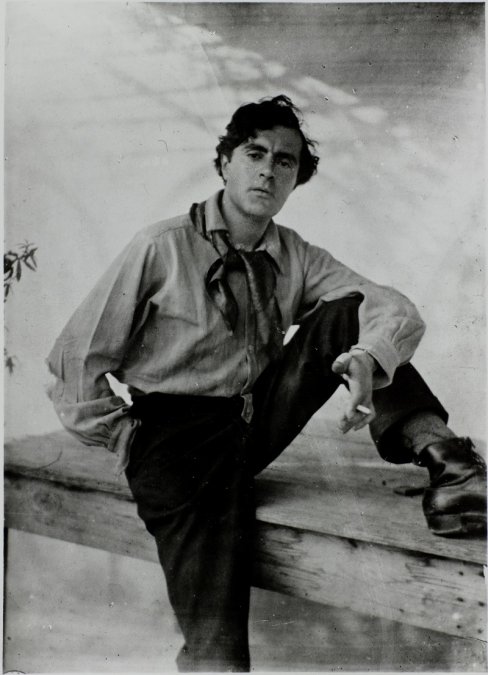

La vida le jugó una mala pasada. Amedeo Modigliani (12 de julio de 1884 – 24 de enero de 1920) tenía tanto talento como belleza -todo lo necesario para triunfar-, pero también tan mala salud (padecía desde la infancia una lesión pulmonar) y tanta afición al alcohol, las drogas y las mujeres que la muerte lo sorprendió a los 35 años, justo cuando se empezaba a reconocer su trabajo y le sonreía, también al fin, el amor. La envidiosa suerte no fue su aliada. El artista italiano se bebió a tragos el París de la bohemia en noches de furia, borracheras, juergas, visitas a la comisaría y la frustración de ver que las musas pasaban de largo al llegar a su estudio. Vivió en la miseria. Hoy, Modigliani es uno de los artistas más cotizados y codiciados del siglo XX. También de los más falsificados. En julio de 2017 fueron incautados 21 cuadros en una exposición del artista en el Palacio Ducal de Génova por dudosa autoría.

El bello Amedeo, siempre fiel a su traje de pana, es uno de los dioses del olimpo artístico. Un “desnudo recostado” se subastó en 2015 en Nueva York por 170 millones de dólares. Habría soltado una carcajada al saberlo y habría brindado con ron. Sus pinturas y esculturas se hallan en los mejores museos del mundo y en las colecciones de los grandes coleccionistas.

Una vida apasionada

Pero, ¿cómo fue su vida en el París de principios del siglo XX? Nos lo cuenta, de primera mano, uno de sus amigos, el poeta y crítico de arte André Salmon, en “La apasionada vida de Modigliani”. Quien lea esta biografía comprobará que no es una exageración el adjetivo apasionada. Se apasionó por la vida, la pintura, las mujeres, el alcohol, París, Dante y su “Divina Comedia”, que se sabía de memoria… Pero pagó por ello un precio demasiado alto.

El pequeño Dedo (así le llamaban) era el menor de cuatro hermanos. Su padre, un comerciante de carbón y pieles en Livorno. Su encuentro con los grandes maestros en Roma, Florencia y Venecia, amén de su amor por los etruscos y los prerrafaelitas, despertaron en Modigliani las ansias de pintar. En 1906 puso rumbo al París de Durand-Ruel, George Petit, Ambroise Vollard, Clovis Sagot…, los marchantes que dictaban los gustos de la época. La timidez del joven Amedeo no le impidió abordar en la calle al dios Picasso e incluso tomarse un trago con él. Fue el malagueño quien le sugirió que se instalase en Montmartre. Allí, en el Bateau Lavoir, dio vida Picasso a sus “Señoritas de Aviñón”. Le hizo caso. También siguió otro de sus consejos: “Nunca se dibuja lo suficiente”.

Solitario y atormentado

No perteneció a su círculo de amistades (“no me va el rollo de Picasso” y el cubismo le dejaba frío), ni frecuentaba los populares “Lapin Agile” y el “Moulin de la Galette”. Culto, seductor, solitario y atormentado, con pinta de extravagante pequeño burgués, tenía, según su colega Maurice de Vlaminck, “una mirada autoritaria y unas manos inteligentes. Nunca le vi falto de grandeza y generosidad”. Pero no encajaba en ese ambiente bohemio donde reinaba el pequeño gran Toulouse-Lautrec. Modigliani dudaba una y otra vez de su talento. Vendía a un franco dibujos que esbozaba en un café. Sufría y se refugiaba en el vino, el ron, la absenta, el hachís. Y en brazos de Gilberte, Lola, Marcela, Gaby, Lulu… Jóvenes que hacían cola para posar ante él… y algo más. Alguna incluso dijo haberse quedado embarazada de él. Entre sus pocos amigos, Maurice Utrillo, Manuel Ortiz de Zárate, Tsuguharu Foujita y Chaim Soutine, célebre en todo París por su aversión al agua y el jabón.

Hastiado de Montmartre, se trasladó al Montparnasse del Dôme y la Rotonde. Tras años buscándose a sí mismo, el príncipe vagabundo de Montparnasse, en apenas cinco años (1915-1920) desarrolló una corta pero deslumbrante carrera. El coleccionista y marchante Paul Guillaume apostó por él y no se equivocó. Gracias a Brancusi, Modigliani había coqueteado con la escultura (“era un maestro del dibujo que pensaba en piedra”), pero se consagró como un grandísimo pintor, con sello propio, reconocible a primera vista: alargaba en exceso el cuello de sus modelos. “Crea una paleta propia, inventa formas… Sólo se parece a sí mismo. Es inimitable“, advierte André Salmon, quien lo define como “el pintor de la purificación”. Antimilitarista convencido (“pensaba que Garibaldi era uno de los grandes fraudes del siglo pasado”, relata su biógrafo), era tal su amor por Francia que decidió alistarse para luchar en el frente, pero fue rechazado por su mala salud.

Las dos mujeres de su vida

De todas las mujeres que pasaron por su vida (y su cama) solo dos dejaron huella. Según André Salmon, ambas “hicieron posible la obra imperecedera de Modigliani. Una despertó su genio, la otra le dio fuerza mediante la fe”. Son Beatrice Hastings y Jeanne Hébuterne. La primera, que compartía nombre con la musa de su adorado Dante, era una poeta británica que viajó a París en busca de aventuras. Lo suyo no fue un flechazo, pero vivieron un tórrido romance. El whisky y los celos fueron malos compañeros de un viaje al infierno que acabó en frecuentes y violentas peleas. Llegaron incluso a las manos. Beatrice le abandonó y regresó a Inglaterra.

Pero, según André Salmon, el primer y último amor de su vida fue Jeanne Hébuterne (la llamaban Noix de Coco), una jovencita angelical de ojos claros y largas trenzas rubias, que hacía sus pinitos como pintora en una academia de París. “Parecía una virgen de Colonia perdida en Montparnasse”, advierte Salmon. Pero, justo cuando Amedeo empezaba a ser feliz, la vida se le esfumaba. Tampoco Jeanne escapó a su furia. Tuvieron una hija, que se crió lejos de ellos, y Jeanne volvió a quedarse embarazada. Una meningitis cerebral de naturaleza tuberculosa, que no entiende de genios, acabó con la vida de Modigliani el 24 de enero de 1920. Dicen que en su lecho de muerte susurró: “¡Cara Italia!” Su hermano Emanuele, diputado socialista italiano, mandó un telegrama: “Enterradlo como a un príncipe”. Jeanne, a punto de dar a luz, no pudo soportar el dolor y se tiró por la ventana en casa de sus padres. Ambos reposan juntos en el cementerio Père Lachaise de París.