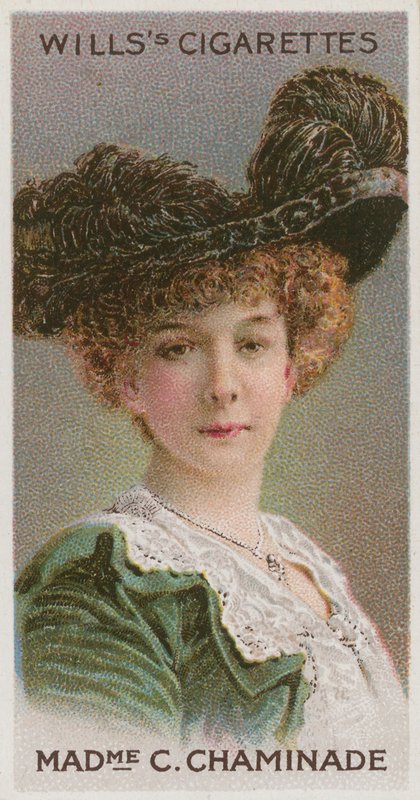

Cécile Chaminade nació en Batignolles, cuando París aún se permitía tener suburbios y la música, hijas. En 1857, el 8 de agosto, llegó al mundo una niña destinada a desentonar con dulzura. Desde pequeña, la música le soplaba al oído en francés: su madre, pianista y cantante, la inició en ese arte que no siempre admite herederas. A los ocho años ya escribía música religiosa, como quien escribe cartas al cielo con tinta de pentagrama.

Una vez dada la edad, quiso entrar al conservatorio, pero su padre, guardián del decoro doméstico, le cerró la puerta. Entonces, Chaminade hizo lo que tantas mujeres sabias han hecho en la historia: encontró la grieta. Estudió por fuera, en lo privado, con Savart[i], Le Couppey[ii], Godard[iii]. Hizo de la marginalidad un método. Del obstáculo, una forma de insistencia.

A los dieciocho años debutó. No como promesa, sino como anomalía. El circuito de conciertos —ese que tolera mujeres si no desafinan al patriarcado— la recibió como curiosidad exótica. Pero ella convirtió la tolerancia en triunfo. Giras por Francia, por Inglaterra (donde incluso la reina Victoria[iv] se rindió a su música), por Grecia y Turquía, por Estados Unidos y Canadá. Tocó, encantó, grabó. Compuso un universo de danzas, mélodies, ballets, sonatas, sinfonías, tríos, y hasta una ópera cómica. A cada nota, desobedecía la gramática de género.

El Concertino para flauta Op. 107 aún hoy se agradece como un regalo inmerecido del canon. El Concertstück, aplaudido en Filadelfia en 1908, demuestra que su virtuosismo no era un adorno, sino una afirmación política: la mujer que toca también escribe. La que escribe también dirige. La que dirige también molesta.

Pero la crítica —esa institución tan masculinizada como sus premios— prefirió llamarla “compositora de salón”. Porque su música era melódica. Porque era “accesible”. Porque sabía bailar. Como si esas cualidades no fueran precisamente las más complejas de lograr sin caer en lo obvio. A Mendelssohn[v] se le aplaudía la elegancia. A Chaminade se le condenaba con ella.

En 1903 grabó sus propias obras en disco de gramófono. Una pionera de la técnica y del gesto. En 1913, se convirtió en la primera mujer compositora distinguida con la Légion d’Honneur. Un acto de justicia tardía que no evitó la condescendencia. “No es una mujer que compone, sino un compositor que es una mujer”, dijo Ambroise Thomas, creyendo halagarla. Como si la única forma de respetarla fuera borrarle el género.

Después de la guerra, el olvido. La posteridad, ese tribunal ingrato, la archivó junto con otras tantas “menores” del repertorio. Como si la calidad tuviera que ver con la testosterona. Como si el Romanticismo no hubiera sido también ella.

Pero Chaminade no necesita disculpas póstumas ni resurrecciones caritativas. Su música —ligera sin ser liviana, danzante sin frivolidad, melódica sin domesticación— habla por sí sola. Y no pide permiso.

Porque no fue un accidente, ni una excepción. Fue una presencia. Una voz. Una partitura escrita con la firmeza de quien sabe que el talento no tiene género, pero la historia sí.

Links a su obra:

Cécile Chaminade: Flute Concertino Op.107. Raquel Díaz-Esquiva. Dir: Jesús Cantos-Plaza:

https://www.youtube.com/watch?v=i3VlhBGxNL4

Cécile Chaminade: Concertstück, Op.40. Rosamaria Macaluso, Orchestra Sinfónica Siciliana:

https://www.youtube.com/watch?v=ANSxMFCk_tk&list=RDANSxMFCk_tk&start_radio=1

Playlist de sus obras más reconocidas: https://www.youtube.com/playlist?list=PLH7uKkZ274vUIcp00KQ-W9mIoF1FvD9sy

[i] Félix Savart (1791–1841) fue un médico, físico y docente francés, destacado por sus contribuciones en acústica y electromagnetismo. Inicialmente formado como cirujano, se volcó al estudio autodidacta de la física, particularmente en la construcción de instrumentos musicales según principios matemáticos. En colaboración con Jean-Baptiste Biot, formuló la Ley de Biot-Savart, fundamental en la descripción del campo magnético generado por corrientes eléctricas. Fue profesor en el Collège de France, donde sucedió a Ampère en la cátedra de física experimental. Entre sus invenciones se cuentan la rueda dentada de Savart, el sonómetro y el savart, unidad de medida para intervalos musicales. Su obra combina con rigor ciencia, música y experimentación.

[ii] Félix Le Couppey (1811–1887) fue un influyente pedagogo, pianista y compositor francés, recordado por sus estudios elementales para piano, entre ellos la célebre Melodía en do. Formado en el Conservatorio de París, obtuvo premios en piano, armonía y acompañamiento antes de convertirse, con apenas 17 años, en profesor adjunto. A lo largo de su carrera, enseñó solfeo, armonía y piano, sucediendo a figuras como Herz y Dourlen. Entre 1854 y 1886 escribió tratados fundamentales para la enseñanza del piano, como École du méchanisme du piano y Cours de piano élémentaire. Su legado pedagógico alcanzó a intérpretes y compositores notables, como Cécile Chaminade y Édouard Batiste. Su vida se cerró en París, donde había comenzado.

[iii] Benjamin Godard (1849–1895) fue un compositor romántico francés cuya obra osciló entre la ambición lírica y el olvido institucional. Formado en el Conservatorio de París bajo la tutela de Vieuxtemps y Rober, comenzó su carrera tempranamente, componiendo a los dieciséis años su primera sonata para violín y piano. Reconocido por el Premio Chartier y el de la ciudad de París en 1878 por su sinfonía Le Tasse, accedió en 1887 a la docencia en el Conservatorio, donde formó a figuras como Cécile Chaminade. Su ópera Jocelyn, basada en Lamartine, sobrevivió gracias a la Berceuse, fragmento emblemático de su sensibilidad melódica. Compuso más de cien melodías, tres sinfonías programáticas (Gótica, Oriental, Legendaria), conciertos, música de cámara y varias óperas, algunas estrenadas póstumamente. Su obra, hoy parcialmente silenciada, refleja una voz poética atravesada por el drama, la elegancia y la fragilidad de su tiempo.

[iv] Victoria del Reino Unido (1819–1901) fue mucho más que una reina: fue el emblema viviente de una época obsesionada con la moral, la maquinaria y el imperio. Asumió el trono a los dieciocho años, en medio de intrigas palaciegas, una madre alemana dominante y un linaje agotado de herederos varones. Reinó durante más de seis décadas, convirtiéndose en símbolo y testigo de la expansión imperial, la revolución industrial y la consolidación de la monarquía constitucional. Casada con su primo Alberto —con quien engendró una prolífica descendencia real que la haría merecedora del título no oficial de “Abuela de Europa”—, supo conjugar el protocolo con la estrategia genealógica. Su viudez la sumió en un luto riguroso que alimentó el republicanismo, pero su figura reapareció, casi mitológica, en sus jubileos de oro y diamante. Fue la primera emperatriz de la India, aunque su trono real tenía poderes cada vez más simbólicos. Su longevidad y su imagen de decoro férreo la transformaron en piedra fundacional de la “época victoriana”, un período donde el esplendor y la represión marcharon de la mano. Su muerte marcó no solo el fin de un reinado, sino el cierre de un siglo que llevó su nombre como marca y como máscara.

[v] Felix Mendelssohn (1809–1847) fue un compositor, pianista y director alemán del primer Romanticismo, cuya elegancia clásica incomodó tanto a los vanguardistas de su tiempo como a los revisionistas del siglo XX. Niño prodigio —aunque no explotado como tal—, creció en el cruce entre judaísmo ilustrado y protestantismo burgués, entre el piano doméstico de su hermana Fanny y el peso de su linaje intelectual. Viajó por Europa y fue especialmente celebrado en Inglaterra, donde estrenó muchas de sus obras. Fundador del Conservatorio de Leipzig y defensor del canon bachiano, su música —que incluye sinfonías, conciertos, música de cámara, oratorios y piezas para piano— se distinguió por un equilibrio casi anacrónico frente a la radicalidad de contemporáneos como Liszt o Wagner. Durante décadas su legado fue eclipsado por prejuicios estéticos y antisemitas, pero hoy Mendelssohn ha recuperado un lugar central como compositor refinado, innovador a su modo, y profundamente moderno en su clasicismo.