Domingo Faustino Sarmiento, como dijo Ricardo Rojas, fue un porteño en las provincias y un provinciano en Buenos Aires, su medio fue la discusión, el debate para imponer su idea conducente: la patria debía ser educada si lo que queríamos era una verdadera democracia. A tal fin dispuso de un poderoso caudal intelectual y su enorme capacidad de trabajo, que incluía una casi infinita capacidad para discutir, argumentar, exagerar y ganarse enemigos.

A lo largo de su vida, el sanjuanino estuvo dos veces a punto de caer preso de los federales, en la batalla de Pocitos y en la de Pilar, de la que huyó junto a Narciso Laprida. Este último no tuvo la suerte de Sarmiento. Fue apresado y su cuerpo nunca hallado. Dicen que fue enterrado vivo o murió emparedado y abandonado, en una casa. Sarmiento a pesar de caer prisionero de las tropas del fraile Aldao logró salvar su vida gracias a la intervención de su tío José de Oro frente al general Villafañe.

Para poner distancia al peligro emprendió junto a su padre el camino del exilio. En el pueblo de Aconcagua mantuvo un breve romance con María Jesús del Canto. Fruto de esta relación nació Ana Faustina, quien con los años velaría por la salud de su padre. En Copiapó, Sarmiento trabajó en las minas de plata, y allí cayó víctima de la fiebre tifoidea que puso en peligro su vida. Tan grave parece haber sido esta enfermedad que Sarmiento refiere haber sufrido un ataque cerebral, un eufemismo para describir sus delirios a causa de la fiebre. Con la excusa de esta afección, que consideraba terminal, la familia consiguió que las autoridades sanjuaninas le concediesen el permiso para volver a sus pagos. Durante su permanencia en San Juan le tocó vivir uno de los períodos más felices y prolíficos de su existencia. Conoció al Dr. Guillermo Rawson quien sería el primer sanitarista del país y trabó amistad con Aberastain, Damián Hudson y Quiroga de la Rosa. En ese tiempo publicó el Zonda, periódico que conoció muy pocas ediciones pero que se convirtió en un hito de la historia del periodismo nacional. El gobernador Benavídez, que hasta entonces se había mostrado de lo más condescendiente con el joven, debió increparlo por la vehemencia de sus escritos. A raíz de la revolución unitaria en Mendoza, Sarmiento fue apresado y por poco linchado por la soldadesca. Una vez más, Benavídez intercedió por su vida y, Sarmiento debió tomar el camino del exilio. Fue en esta oportunidad que escribió la frase de Fortoul (pero que Groussac atribuye a Volney) “On ne tue point les idées” que, curiosamente, pasó a la historia como “Bárbaros, las ideas no se matan” aunque lo de bárbaros no aparece en la versión original.

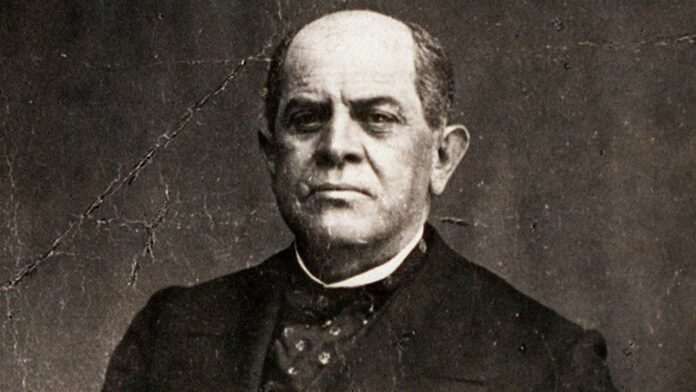

Al llegar a Chile, su salud se había deteriorado a tal punto que el escritor José Victorino Lastarria decía que, a pesar de sus treinta y dos años, parecía de sesenta. Ya para entonces lucía calva, estaba obeso y caminaba encorvado. Estando en Chile dio vuelo a su pluma y se dedicó, por indicación del ministro Montt, a la actividad docente. En junio de 1843 fue designado miembro del Cuerpo Académico de la Facultad de Humanidades bajo el rectorado de Andrés Bello. En la oportunidad preconizó la simplificación de la ortografía hispana y de paso, se tiró contra la Madre Patria a la que no tenía en alta estima.

Hacia 1850, mientras escribía su Argirópolis comenzó a sufrir trastornos renales que lo acompañaron hasta el final de sus días. Entonces se constató una progresiva pérdida de audición; la misma fue avanzando a punto tal de que para los tiempos de la presidencia debió valerse de una corneta para escuchar a sus interlocutores.

El 23 de agosto de 1873, Sarmiento sufrió un atentado en la calle Corrientes (esquina Maipú), en camino a la residencia de Vélez Sarsfield donde visitaba a su amada Aurelia. La bomba, armada por los hermanos Güeri, estalló a destiempo. Sin embargo, Sarmiento estaba tan sordo que de nada se enteró en ese momento.

Esta hipoacusia fue motivo de discusiones políticas. Sus colegas parlamentarios estaban muy preocupados de cómo harían para comunicarse con el indómito sanjuanino cuando este asumiese su senaduría después de terminar la presidencia. Al enterarse del debate, Sarmiento afirmó: “No se preocupen porque no vengo a escucharlos sino a que me escuchen a mi”.

Sarmiento sostenía que su hipoacusia obedecía “a los daños causados por mis enemigos políticos, quienes me fuerzan a una constante tensión cerebral”. Sin embargo gracias al accionar del Dr. Salvador Doncel, Sarmiento aseguraba haber “reestablecido la aptitud de oír”.

Estando en Tucumán, en 1876, se percató de un edema irreductible en las piernas, signo de la insuficiencia cardiaca que lo llevará a la tumba. En 1882 sufrió un vómito de sangre. El Dr. Carlos Lloveras, su primo y amigo, en la oportunidad le diagnosticó una úlcera gástrica, pero el episodio no volvió a repetirse.

Las luchas políticas minaron su salud; después de combatir la candidatura de Juárez Celman, se sintió desfallecer, una pertinaz bronquitis lo tuvo a mal traer. Deseoso de escapar de los rigores del invierno porteño se embarcó hacia Asunción. El clima benigno le dio nuevos ánimos. Todo lo estudiaba, todo lo analizaba, pero no pudo con su genio, un comentario que realizó sobre el dictador Francia lo condujo a un cambio de palabras que terminó con un reto a duelo. El presidente de Paraguay, por su mediación oportuna, pudo evitar el enfrentamiento.

Sarmiento retornó a Buenos Aires en diciembre, pero a pesar de su actividad desbordante, adivinaba que el fin estaba cerca. Cultivó una hiedra para su tumba en el terreno que le cedieron en la Recoleta y preparó todos los detalles para su entierro, tal como lo había hecho a la muerte de Dominguito. En la oportunidad, eligió para su epitafio: “Una América toda asilo de los dioses todos con lengua, tierra y ríos y libres para todos”.

El 28 de mayo de 1886 se embarcó una vez más hacia Paraguay. No era el mismo que había estado un año antes: estaba afónico, había perdido peso, pero no había extraviado su temple. “¡Ah! si me hicieran presidente les daría el chasco de vivir diez años más”.

De todas maneras, muchas ilusiones no se hacía, al ver alejarse la ciudad de Buenos Aires, murmuró con una triste sonrisa “Morituri te salutant”, la despedida de los gladiadores.

En Asunción se alojó en el hotel Cancha Sociedad, en tierras que fueran de madame Lynch[1]. Sarmiento estaba muy entusiasmado construyendo una casa isotérmica traída de Bélgica.

Vencida la tos, el viejo estadista recuperó sus fuerzas y trabajó incansablemente. Plantó árboles, asistió a los obreros en la búsqueda de agua, escribió artículos, jugó con sus nietos y hasta salió de pic-nic con la familia. Para colmar su felicidad, llegó Aurelia Vélez. A ella le había escrito: “Venga, juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo, pasar la vida”. Aurelia vino en compañía de su hermano Constantino y su sobrina Manuela. A ella Sarmiento le enseñó a leer con un viejo ejemplar del Facundo. Fue su última alumna.

Tanta actividad lo resintió. Para agosto, su palidez impresionaba. La familia, alarmada por el notable deterioro, llamó a su nieto Julio y requirieron los servicios de su médico, el Dr. Lloveras, que no estaba en condiciones de viajar desde Buenos Aires. La noticia de su gravedad se difundió, empezaron a llover cartas, todos querían saber como estaba el sanjuanino. Sarmiento contestó todas las misivas, pero sus ojos se llenaban de lágrimas, se estaba despidiendo de sus amigos, de la gente que lo quería, que lo admiraba.

El doctor Andreussi lo visitaba a diario, dando precisas instrucciones a aquellos que lo cuidaban: nada ni nadie debía alterarlo. Aún así, el sanjuanino se exaltaba por pequeñeces.

Aurelia se vio obligada a volver a Buenos Aires. Se despidieron como dos viejos amigos, sabiendo que nunca más se volverían a ver.

El Dr. Andreussi lo asistió junto al Dr. Hassler. Ante la gravedad del paciente y dada su importancia se sumaron a la consulta los doctores Candelón (que hizo un retrato pormenorizado de estos días finales), Hoskina, Vallory y Morra. Juntos diagnosticaron una lesión orgánica al corazón de pronóstico ominoso. Sarmiento se preparó para morir y le pidió a su nieto que lo sentase en el sillón “para ver amanecer”. Nunca más pudo ver el sol.

“Siento que el frío del bronce me invade los pies” se le escuchó decir.

Murió a las 2:15 del 11 de septiembre. Muerto ya, el ministro García Mérou en compañía del fotógrafo Manuel de San Martín, retrató al difunto como era costumbre de la época. El escultor Víctor de Pol tomó su máscara mortuoria. Los tres médicos de cabecera se encargarán de embalsamar el cadáver.

Se sabe que cuando Sarmiento estando agonizando, fue llamado el padre Antonio Scarella para auxiliarlo. Hacia el hotel Cancha Sociedad se dirigió el cura, conducido por dos ordenanzas. Al llegar debió esperar veinte minutos al cabo de los cuales, uno de los doctores, anunció la muerte del expresidente.

¿Había llamado Sarmiento al sacerdote -como sospechaba el mismo Scarella- o acaso uno de su séquito esperaba que en el último momento Sarmiento se reconciliara con la religión? Aníbal Ponce cuenta que Sarmiento, adelantándose a alguna debilidad o posible desvarío, le dijo, a sus familiares y amigos: “yo he respetado sus creencias sin violentarlas jamás. Devuélvanme ese respeto. Que no haya sacerdotes junto a mi lecho de muerte. No quiero que por un instante de debilidad pueda comprometer la dignidad de mi vida”

¿Llamó Sarmiento a un sacerdote o alguien lo hizo en caso de que se arrepintiera a último momento? Eso, sólo Dios lo sabe.

Dos años más tarde, López Jordán caía fulminado por el hijo de una de sus víctimas durante los años de guerras civiles.

Civilización y barbarie.

[1] La amante irlandesa de Solano López.

Foto post mortem de Sarmiento.

Foto post mortem de Sarmiento. Mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento en el Cementerio de la Recoleta.

Mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento en el Cementerio de la Recoleta.