Biografía desobediente

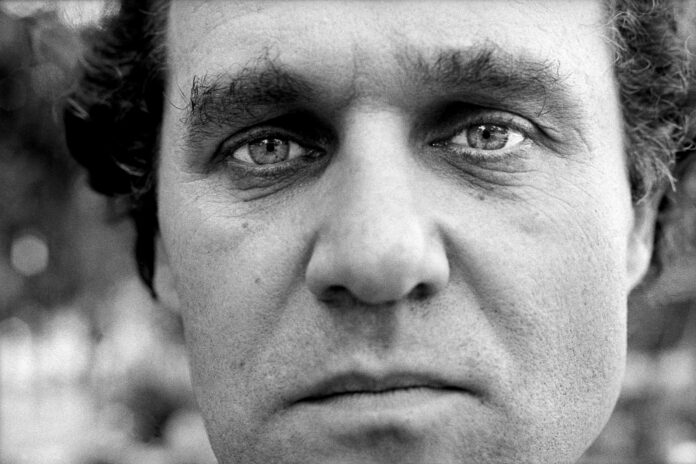

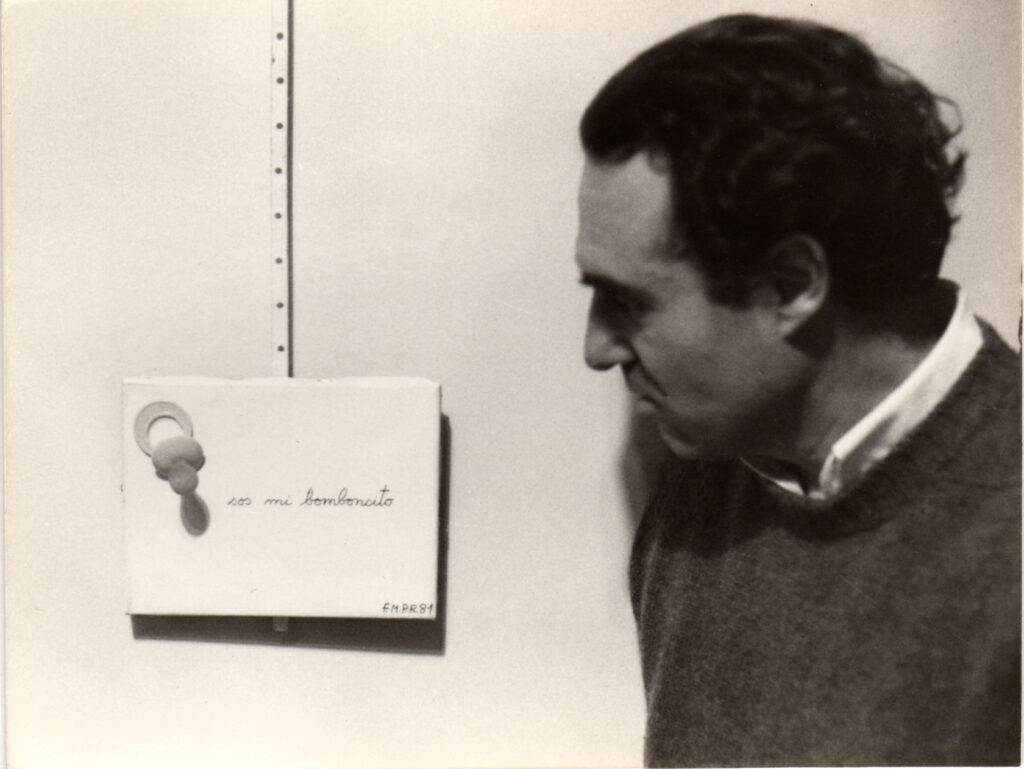

Nació en Mar del Plata en 1939, pero su verdadera reencarnación ocurrió en Buenos Aires: esa ciudad que te traga, te parodia y si tenés suerte, te convierte en mito. Tataranieto del fundador de Mar del Plata (detalle bíblico, casi mitológico), hijo de Federico y Adela —nombres de opereta oligárquica—, estudió arquitectura hasta que la lucidez lo salvó de recibirse. “Pinté sin saber pintar, escribí sin saber escribir, canté sin saber cantar”, decía. “La torpeza repetida se transforma en mi estilo.” Ahí está todo el manifiesto: el fracaso como sistema filosófico.

Frecuentaba cafés como otros van a misa: Florida Garden, Las Violetas, la Galería del Este. En cada mesa improvisaba una homilía sobre el ocio sagrado. “No sé a qué me dedico. Me basta ser en el mundo.” Así, con la calma de un iluminado que ya se perdonó.

Su biografía fue una comedia de milagros domésticos: adelgazar cincuenta kilos y declararlo obra maestra (El Adelgaz-art), organizar un festival de mate cocido en un neuropsiquiátrico, competir con Marta Minujín a ver quién comía más huevos duros. Visitaba prostíbulos con la devoción con que otros van a templos: una noche recitó a Jorge de la Vega en un burdel hasta convertirlo en catedral.

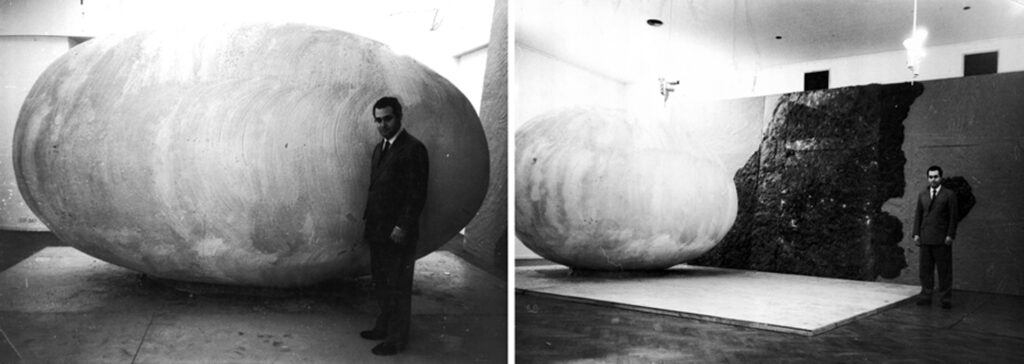

Ganó el Premio Nacional del Di Tella con un huevo gigante —sí, un huevo—: símbolo perfecto de su metafísica blanda. Lo frágil, lo prenatal, lo absurdo. En Nosotros afuera escribió: “El artista es la obra.” Lo demostró comprando un toro en La Rural y exhibiéndolo como escultura viviente —Lo llevó caminando a dar una vuelta por el Obelisco—. Resultado: internación psiquiátrica por su progenitor determinada. Fue medicado con antipsicóticos y diagnosticado como “psicodiferente” por Jaime Guillermo Rojas-Bermúdez, pionero del psicodrama en América Latina. Pero incluso allí convirtió el encierro en happening y la locura en método.

La Última Cena según Peralta Ramos

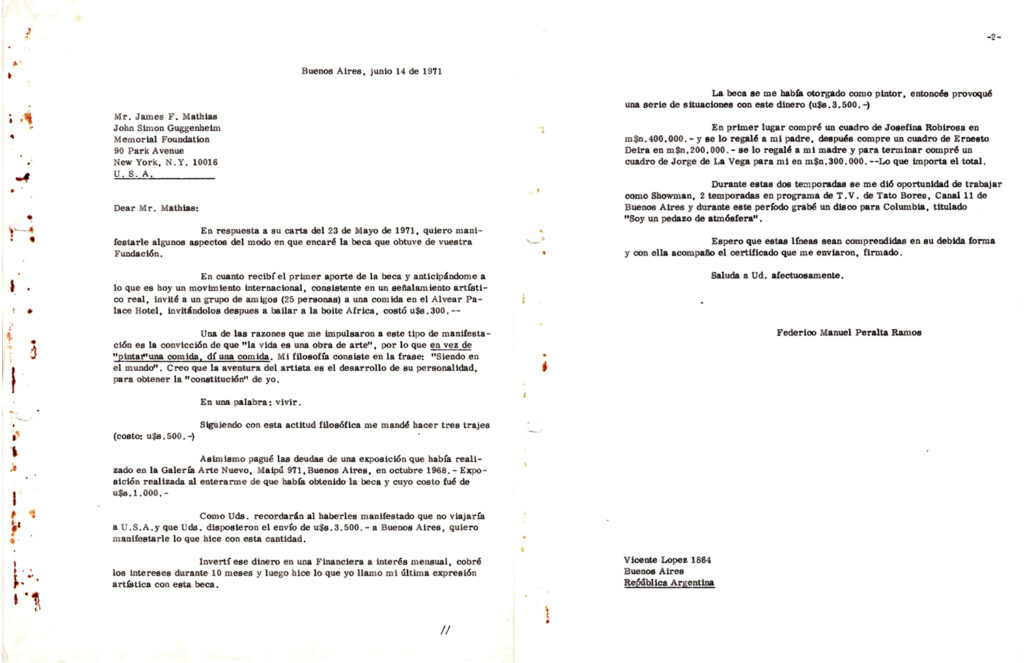

El episodio Guggenheim (1968) es su evangelio. Le dieron la beca, y él la gastó en una cena multitudinaria en el Hotel Alvear. Cuando la Fundación reclamó el dinero, Federico contestó:

“Ustedes me dieron esa plata para hacer una obra de arte, y mi obra fue esa cena. Leonardo pintó La Última Cena, yo la organicé.”

No se puede refutar a un iluminado. La carta hoy cuelga en el Guggenheim; la risa teológica, en cambio, sigue flotando sobre Buenos Aires.

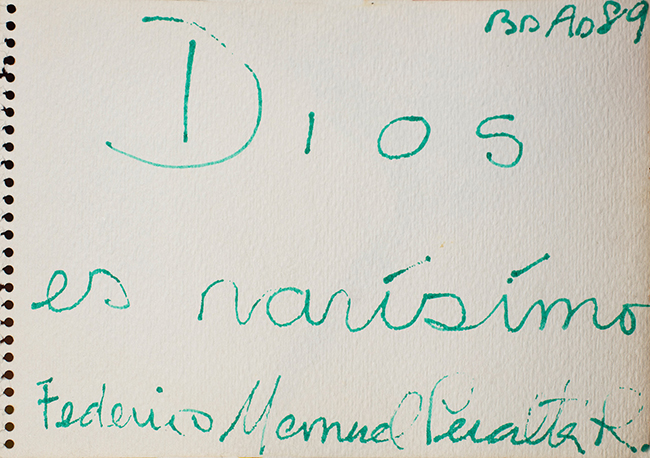

Gánica: el credo del despelote

Su religión personal se llamó Gánica. No tenía templo ni rebaño, sólo un puñado de mandamientos lúcidos:

- Hacer siempre lo que uno tiene ganas.

- Creer en el gran despelote universal.

- No mandar.

- No endiosar nada.

- Regalar dinero.

- Y sobre todo: dejar a Dios tranquilo.

Gánica fue su mística del deseo desobediente: un hedonismo filosófico que desmontaba la solemnidad de la fe y del arte. En su universo, la oración se reemplazaba por carcajada.

Soy un pedazo de atmósfera

En 1970 grabó su disco Soy un pedazo de atmósfera / Tengo un algo adentro que se llama coso. Se vendía en disquerías y farmacias: ahí donde el pop y lo espiritual se confunden con los ansiolíticos. Canciones que eran mantras suburbanos, plegarias en clave de chiste.

En televisión, junto a Tato Bores, fue un filósofo pop que anunciaba el porvenir:

“El que se va de Buenos Aires se atrasa, porque es la ciudad del futuro.”

“Yo soy una estrella porque salgo de noche.”

El público se reía. Él también. Pero en esa risa había una teología: reírse del mundo para que el mundo no te coma.

Epílogo: morir en escena

Murió en 1992 de un paro cardíaco en el Café Mozart. Literalmente en escena. Se comió la vida y el corazón se le indigestó. Había profetizado: “El underground va a ser overground y los marginados se van a oficializar.” Lo cumplió: murió justo antes de volverse estampita.

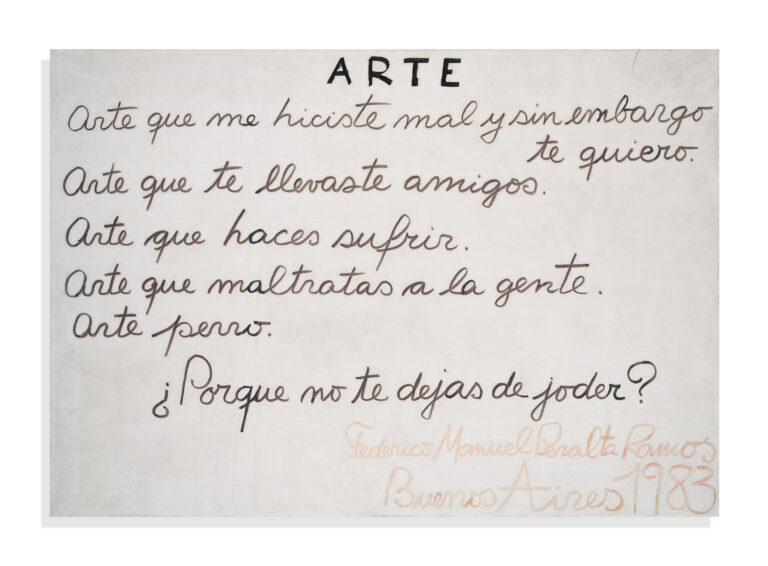

El niño Federiquito (como le decían su niñera y hasta el mismísimo Borges) no buscó el arte como forma de representación, sino como forma de existencia.Su cuerpo era una antena que captaba la frecuencia del sinsentido. Su religión, un refugio contra la solemnidad del arte. Su vida, una performance infinita. Su gesto no pretendía innovar ni escandalizar: pretendía respirar. En un tiempo que confundía la vanguardia con la productividad estética, él propuso algo más radical: el ocio como política del alma, la torpeza como estética del desapego, el humor como resistencia ontológica.

Su legado no es un objeto, ni una pintura, ni una escuela. Es una enseñanza cósmica: que la vida, si no se vive como happening, se pudre en burocracia.

Federico el Grande, santo patrono del despelote universal.

El artista que hizo del serrucho una metáfora y de la torpeza una teología.

El hombre que organizó la Última Cena y sobrevivió para contarlo.

El boomerang que no volvió, porque encontró a Dios y le cayó simpático.

Links a su obra:

“Yo estoy acá porque te quiero”, compilación de performances en el programa de Tato Bores:

Entrevista de Moria Casan a Federico:

“Soy un pedazo de atmósfera”, canción de Federico:

“Tengo un algo adentro que se llama coso”: