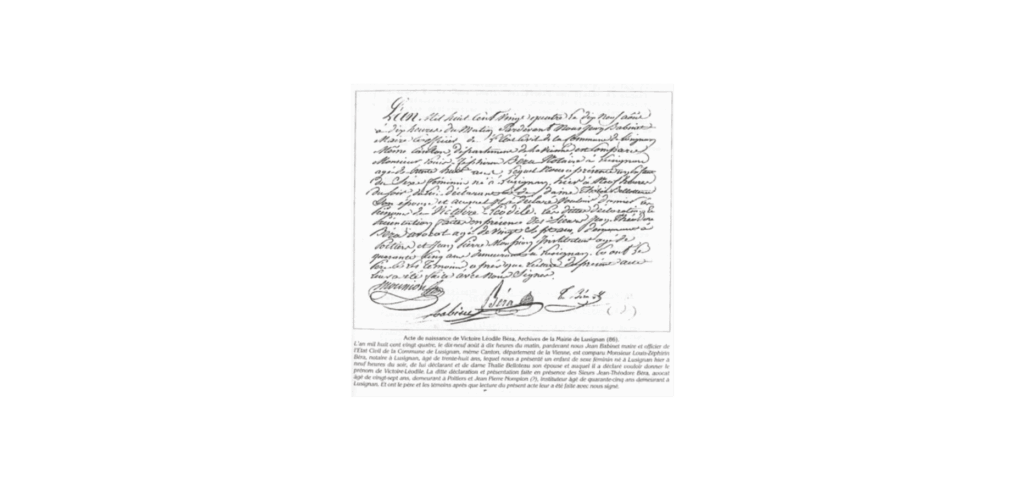

Victoire Léodile Béra nació en 1824, en Lusignan —ese pueblo tranquilo que nunca imaginó que una niña iba a venir a desordenarle la gramática al siglo XIX—. Creció entre libros, padres respetables y el fantasma elegante de la Revolución Francesa todavía haciendo eco en la vajilla. Su abuelo había fundado la “Sociedad de los Amigos de la Constitución”; su padre era juez de paz. A Léodile le tocó heredar esa mezcla incómoda de legalidad y subversión.

Pero la ley, para ella, siempre fue un disfraz.

Por eso, cuando quiso escribir, no firmó con su nombre: inventó otro. André Léo.

El plural del amor —sus hijos gemelos— y el singular de la rebeldía. Un seudónimo como barricada, un disfraz que era también una revelación: si la literatura era cosa de hombres, entonces ella sería dos hombres a la vez.

Desde las páginas de La Revue Sociale empezó a afilar su pluma como quien prepara un arma. Allí conoció a Grégore Champseix, periodista socialista, exiliado, de esos hombres que creían que pensar era peligroso. Lo siguió a Lausana tras el golpe de Estado de Napoleón III. Allí se casaron, tuvieron a los gemelos, y mientras él hablaba de revolución, ella la escribía. Cuando la amnistía les permitió volver a Francia en 1861, André Léo ya no era sólo un seudónimo: era un método.

Viuda a los 39, madre de dos, escritora sin permiso, André Léo hizo lo que las mujeres raramente podían hacer: continuar. En 1864 se unió a la Société des gens de lettres, escribió para los periódicos socialistas y pacifistas, fundó en 1866 la Association pour l’amélioration de l’enseignement des femmes —porque entendía que la emancipación empieza por la gramática: quien no sabe leer su opresión, no puede escribir su libertad—.

En 1868 firmó el Manifeste en faveur des droits des femmes junto a dieciocho compañeras. No fue un documento, fue un temblor. En su casa parisina se fundó la Société pour la revendication du droit des femmes, ese proto-parlamento clandestino donde Louise Michel, Paule Minck, Maria Deraismes y las hermanas Reclus aprendieron que el feminismo no era una moda, sino un método de supervivencia. Allí se conspiraba con té y retórica, con rabia y ternura, con todo lo que el patriarcado llamaba “histeria” y ellas llamaban “pensamiento”.

Durante la Comuna de París, André Léo escribió como quien dispara. En los periódicos La Sociale y La Coopération, defendió la causa popular mientras señalaba la gran omisión del siglo: los revolucionarios querían libertad, sí, pero sin mujeres en la barricada. Ella los corrigió con un gesto que todavía resuena: ninguna revolución sobrevive si la mitad del mundo queda en la cocina.

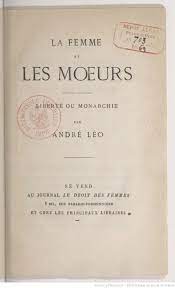

En La Femme et les moeurs. Monarchie ou liberté (1869) planteó la pregunta más incómoda del siglo XIX:

¿de qué sirve la libertad si las mujeres siguen siendo súbditas en sus propias casas?

Esa frase debería estar grabada en los mármoles donde los próceres del progreso escribieron sus autoelogios. Pero no: la historia la archivó en el cajón de las “figuras menores”, ese depósito elegante donde descansan las mujeres que pensaron demasiado pronto.

André Léo murió en 1900, sin saber que el siglo siguiente seguiría repitiendo sus batallas con distintos hashtags. París, más de un siglo después, le devolvió el gesto con una pasarela que lleva su nombre —Passerelle André-Léo, en el jardín de Reuilly—. No un monumento, sino un puente. Y eso es perfecto: André Léo no fue estatua, fue tránsito.

Porque todo su gesto fue eso: una forma de atravesar.

La frontera del nombre.

La frontera del género.

La frontera entre escribir y actuar, entre cuidar y combatir.

Su feminismo fue una pedagogía del deseo y del trabajo. No buscaba igualdad como copia, sino libertad como estilo. Escribió novelas, artículos, manifiestos. Fundó asociaciones, escuelas, ideas. Y lo hizo sin pedir permiso, sin esperar aplausos, sin reclamar posteridad.

André Léo no inventó el feminismo, lo encarnó: en la letra, en la casa, en la vida.

Mientras otros fundaban repúblicas de papel, ella fundaba repúblicas del pensamiento.

Le bastaba una frase para abrir una brecha.

Le bastaba un seudónimo para incendiar un siglo.

Hoy, cuando el mundo vuelve a discutir si las mujeres pueden tener voz, cuerpo o sueldo, conviene recordarla:

esa mujer que firmó con un nombre prestado para escribir su propia libertad.

Esa que entendió que las revoluciones, como los textos, hay que reescribirlas.

Esa que todavía nos dicta al oído, entre rabia y ternura:

no hay emancipación posible si la mitad del mundo no escribe su parte del manifiesto.

Link a su obra: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3054845j/f11.item