Nació el 16 de mayo de 1898 en Varsovia -o Moscú, según su capricho-, hija de Malwina Dekler, judía de sociedad, y Boris Gurwik-Górska, abogado ruso. Su infancia fue un entrenamiento de supervivencia: internados suizos, disciplina, silencio y aprendizaje de quién manda sin pedir permiso. A los doce años, después de haber visto la obra acabada de una artista que su madre había contratado para retratar a su hermana, sentenció: “No es ella, no es arte. Es un crimen”, y tras ello pintó su primera obra: el retrato de su hermana, Adrienne Górska. Ahí comenzó su autoproducción: imperfecta, intensa, propia.

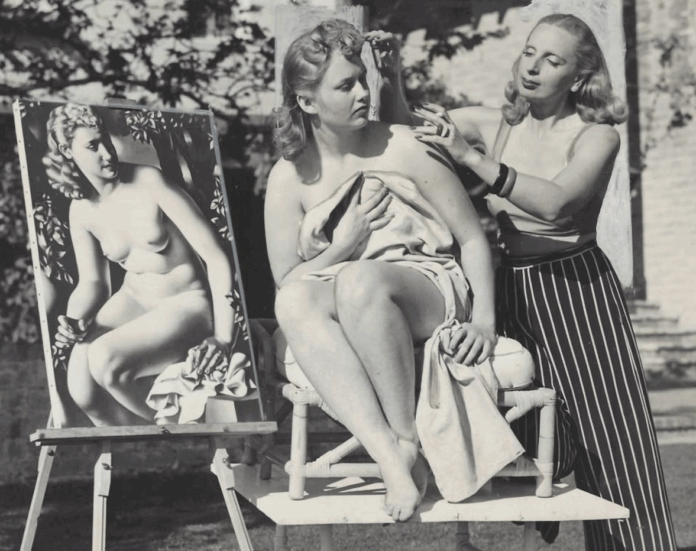

Italia en 1911 fue su aula de seducción pictórica: Roma, Florencia, Montecarlo. Museos, estatuas y frescos le enseñaron que el arte podía ser pasión y estrategia a la vez. Línea clásica, cuerpo arquitectónico, Renacimiento convertido en arma para retratos que décadas después serían glaciares y seductores.

El divorcio parental la lanzó a San Petersburgo con su tía aristócrata: independencia temprana y veloz. En 1916 se casó con Tadeusz Łempicki, un adonis descendiente de una familia de terratenientes venida a menos del cual se enamoró a primera vista. Juntos gozaron del privilegio en su máxima expresión gracias a los dotes que el tío de Tamara habíales otorgado hasta que la revolución rusa le puso fin a su confort burgués. Una noche, a poco de haber celebrado su primer aniversario de casados, en plena performance amatoria, un comando bolchevique entró en sus aposentos y se llevó al flamante esposo, acusado de espiar para el Zar, a la terrible prisión rusa de Lubianka. Ella, sin perder el temple y haciendo pleno usufructo de su erotismo, en pocos meses, lo rescató gracias a un cónsul sueco. Viajaron primero a Dinamarca, de ahí a Inglaterra y luego a Francia donde se instalaron definitivamente.

París: terreno de juego mayor, ciudad que recibiría alborozada a la baronesa del pincel. –Tamara siempre entendió a la mentira como literatura y que dentro de ese arte narrativo los títulos nobiliarios producían un embeleso particularmente sugestivo-. Allí, en 1918, nació Kizette, su única hija y coartada del personaje público. París le enseñó abstracción y figuración, Maurice Denis y André Lhote le mostraron que aceptar lo decorativo no significaba renunciar a la astucia. Sus primeros lienzos, firmados como “Lempitzki” para camuflar su género, eran pasos titubeantes en la escena de los Salones, pero el talento y la estrategia hablaban por sí mismos.

El despegue llegó en 1925: la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas consagra el Art Déco y Tamara se corona en los salones, Harper’s Bazaar y la prensa como marca y obsesión. Milán: 28 obras en seis meses, tres semanas por retrato, devoción y estética como supervivencia. Entre premios, en 1929, se divorcia de Tadeusz y comienza un romance con el barón húngaro Raoul Kuffner de Diószegh (un coleccionista de su obra), mientras que su apartamento de la rue Méchain se convierte en performance doméstica: modernismo, mobiliario de Mallet-Stevens y René Herbst, arquitectura del yo, exhibición del poder femenino.

Es en ese momento cuando pinta una de sus obras más famosas “Autorretrato en Bugatti” para la portada de la famosa revista de moda alemana Die Dame. El cuadro la muestra al volante de una Bugatti de un verde muy intenso y particular, ataviada con casco de cuero y guantes, y rematando la vestimenta con una bufanda gris. Una figura dotada de fría belleza, independiente e inaccesible. En esa obra, Lempicka recuerda la trágica muerte de la bailarina estadounidense Isadora Duncan, que falleció estrangulada cuando el largo chal que la envolvía se enredó en las ruedas de su Bugatti. Seguramente Tamara utilizó la comparación para resaltar el auge de las industrias mecanizadas, el lujo de un automóvil único que representaba al mismo tiempo la emancipación de la mujer, y tal vez algún misterio insondable de su posicionamiento frente a la muerte.

Diez años más tarde, en el invierno de 1939, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial la pintora y su marido se mudan a Estados Unidos, estableciéndose primero en Los Ángeles, y más tarde en Beverly Hills, California. Realizó algunas exposiciones que no obtuvieron el éxito esperado y finalmente en 1943 se instalan en Nueva York. En los años de la posguerra continuó con su frenética vida social, pero tenía menos encargues para realizar sus reconocidos retratos. Su estilo Art Decó lucía anticuado frente a la arrasadora aparición del expresionismo abstracto norteamericano. Pretendió extender su temática realizando bodegones y otros trabajos con espátula dejando de lado su esencia como pintora de suaves pinceladas definidas que conservaban su costado clasicista y que la hizo reconocible con el paso del tiempo. Pero ese cambio no resultó demasiado positivo y los precios de mercado así lo demostraron.

En 1961 fallece el barón Kuffner. Después de su muerte, la novel viuda, acompañada del escultor mexicano Víctor Contreras, vagó entre Houston (lugar de residencia de su hija) y México (patria de su último compañero amante), repintando versiones, castigada y resucitada por el mercado. Murió en Cuernavaca en 1980 habiéndole pedido a Contreras y a Kizette que sus cenizas sean lanzadas al Popocatépetl: gesto teatral, grandilocuente, fiel a su vida.

El canon, tan dado a coronar con tiaras de utilería, la bautizó “reina del Art Déco”. Qué kitsch, qué condescendencia. Tamara no necesitaba tronos ni cetros: fue insurgencia envuelta en guantes de seda, geometría convertida en dinamita contra moldes rígidos, belleza usada como táctica de sabotaje. No pintó princesas sumisas: pintó mujeres indomables, intratables, imposibles de domesticar. Ese, y no otro, fue su lujo verdadero.