Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant, o mejor dicho, ese nombre-acto de sabotaje que fue George Sand, no fue simplemente una escritora ni una periodista del siglo XIX: fue un terremoto en carne y palabra que sacudió la anquilosada maquinaria patriarcal. Nacida el 1 de julio de 1804 en un París aristocrático, su origen mismo fue una grieta: de un lado, la sombra invisible y silenciada de su madre, Sophie-Victoire Delaborde -resto descartado de la historia oficial-; del otro, el poder ilegítimo y embriagante de su padre, Maurice Dupin, noble bastardo. Esa tensión irresoluble entre precariedad y privilegio, entre lo popular y lo regio, fue la fractura desde donde Sand proyectó su rebelión.

Repudiados por la aristocracia -especialmente por la abuela Marie-Aurore de Saxe-, la familia se refugió en el exilio español, donde la pequeña Amantine recibió su primer gesto subversivo: ropa masculina, ese robo minúsculo y político a los guiones normativos. Al volver a Francia, en la finca de Nohant, recogió los escombros familiares -la muerte, el abandono, la lucha muda entre madre y abuela- para edificar una obra destinada a quebrar la rigidez del siglo XIX: denunciar la injusticia social, la desigualdad de género y el corsé matrimonial que aprisionaba cuerpos y voluntades.

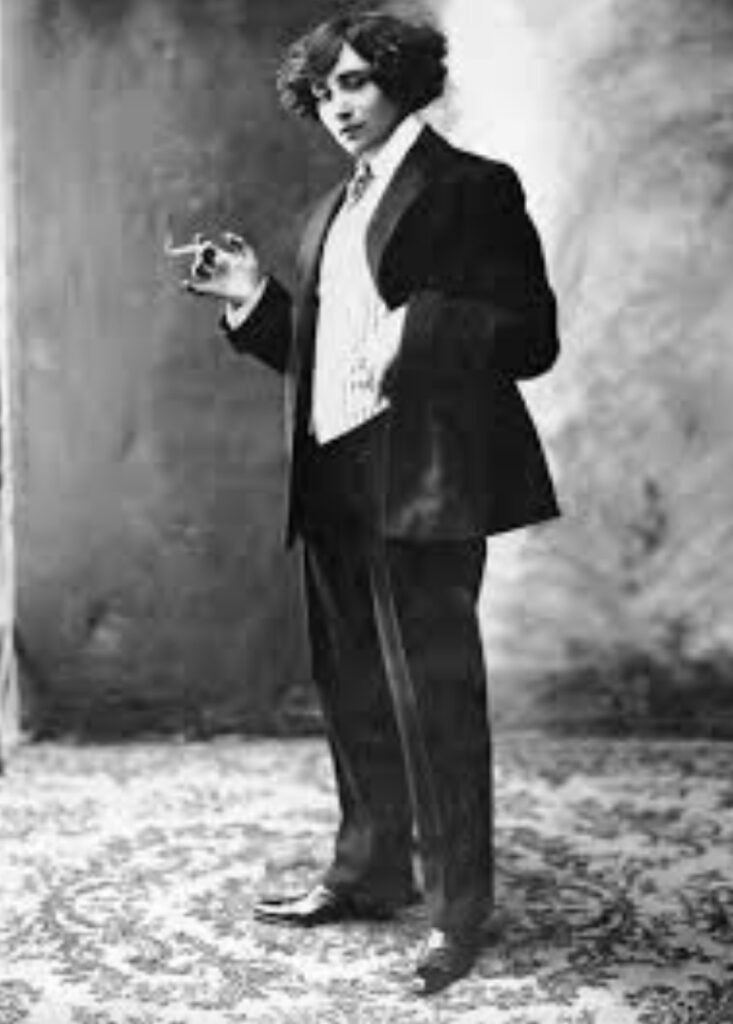

George Sand entró a París con pantalones, cigarros y seudónimo masculino, armas contra el club de hombres que desdeñaba “a las damas que escriben”. Su pluma fue cuchilla y cuna; su cuerpo, trinchera y provocación. Desmontó el amor romántico con una ironía afilada y expuso la podredumbre de un sistema que encadena voces bajo la jaula del género. En su círculo -de Víctor Hugo a Balzac- tejió redes donde política, arte y deseo se cruzaban sin permiso.

En ese escenario áspero, su encuentro con Frédéric Chopin -genio frágil, prodigio doliente, sublime contradicción romántica- fue más que un romance: un pacto contrahegemónico de cuerpos, mentes y silencios rotos. Nada de epifanías ni fuegos artificiales; primero llegó la pregunta venenosa del propio Chopin, con todo el veneno del micromachismo latente: “¿Es realmente una mujer?” Esa frase desnuda la brutalidad del prejuicio y nos invita a pensar en las máscaras que ambos vistieron para sobrevivir.

Fue ella quien maniobró para que Franz Liszt -titiritero del siglo XIX- tejiera ese encuentro el 24 de octubre de 1836, en el sancta sanctorum de Marie d’Agoult, donde arte y carne se fundían sin censura. Lo que siguió fue un lento tejido de tensiones, estrategias y afectos revolucionarios que rechazaron el sentimentalismo burgués. En 1838 huyeron a Mallorca, ese paraíso mitificado que pronto se tornó prisión: el monasterio desierto de Valldemossa, eco húmedo de enfermedad y exclusión, donde la sociedad cerrada maltrató a la divorciada insumisa y al músico frágil. La imagen tragicómica de Sand cargando una carretilla retrata el castigo feroz a la rebeldía.

La salud de Chopin se desplomaba, pero allí, entre esmeraldas y turquesas, compuso mazurkas y nocturnos que siguen reverberando. El regreso a Francia no borró las heridas: en Nohant construyeron un limbo creativo, santuario frágil donde la casa fue refugio y resistencia.

Nueve años de tormentas emocionales, renuncias y batallas -él dejando a María, ella dejando a su celoso amante- marcaron una relación que desafiaba normas, pero sucumbía a presiones. Sand fue enfermera y madre adoptiva de un cuerpo roto y melancólico, mientras libraba sus propias batallas contra un mundo que jamás le concedió reposo. La ruptura final llegó con la rebelión adolescente de Solange, hija de Sand, gota que colmó un vaso rebosante de celos y heridas.

Chopin murió joven, enterrado en Père Lachaise, pero con el corazón llevado a Varsovia: fragmento simbólico entre pertenencia y exilio, cuerpo y espíritu. Sand sobrevivió casi treinta años más, adelantada a su tiempo, agitadora feminista que horadó convenciones, con pluma y cuerpo como trincheras contra el silencio.

Hoy, George Sand no es solo un nombre: es un llamado a robarse los disfraces impuestos, a atravesar grietas de poder con rabia, poesía y verdad. Chopin, más allá del mito romántico, es un gigante inmortal cuya fragilidad se volvió obra maestra. Juntos, son eco incandescente, espejo roto donde se reflejan todas las que luchan por existir fuera del guion patriarcal.

Ese pacto extraño entre Sand y Chopin fue una pulsión que trascendió cuerpos y géneros para interpelar las estructuras más profundas del poder, la identidad y el deseo. En ese siglo XIX disfrazado de progreso que clausuraba voces, Sand hizo del disfraz -de los pantalones robados al patriarcado- una estrategia para habitar el mundo en sus términos. Vestir como hombre no fue solo rebeldía estética, sino declaración filosófica: para habitar el espacio público, para tener voz y mirada, hubo que robar la identidad dominante, infiltrarse en su territorio, y desde ahí desarmarla.

Pero esa transgresión es territorio de ambivalencias, donde poder y resistencia se enredan en tensiones. Sand, con sus contradicciones, pasiones ardientes y renuncias, encarna la paradoja de toda insurgencia: ser fuego y ceniza, musa y rebelde, sujeto y objeto. Sus batallas no solo fueron contra la jaula social, sino contra sí misma, contra las expectativas que una mujer debía asumir. En esa lucha se revela su feminismo no solo como teoría sino como acto vital.

Chopin fue el contrapunto perfecto: fragilidad convertida en poder musical, genio marcado por enfermedad y sensibilidad exacerbada. Su música aúlla y susurra, grita en silencio, revela la belleza en la fragilidad. En sus manos, el piano exhuma fantasmas, resiste la opresión de cuerpos dolientes y crea universos donde la melancolía deviene revolución.

El amor entre ellos -tan imperfecto y lleno de grietas- fue laboratorio donde desafiaron normas patriarcales del amor romántico, ese que promete eternidad y encierra. No hubo entrega total ni renuncia absoluta; hubo pacto de inteligencia y desafío, autonomía que resistió al deseo. Ese amor contradictorio es lección para reinventar formas de amar sin sucumbir a trampas de poder.

Mallorca, Nohant, París: escenarios de resistencia contra formas hegemónicas de ser mujer, artista y amante. Sand no se conformó con ser “la que escribe”, “la que ama”, “la que sufre”: fue quien reescribió reglas. Y Chopin, con delicadeza radical, devolvió el gesto con música que sigue abriendo grietas en la historia.

Hoy, cuando “género”, “identidad” y “resistencia” laten fuerte en luchas contemporáneas, el legado Sand-Chopin resuena como faro que ilumina la ruptura de cadenas sin perder humanidad. Nos invita a pensar la rebelión no como acto externo sino danza interna de contradicciones, deseos y renuncias, donde cada pliegue es política.

En un mundo que persiste en dividir y encasillar, Sand enseña que a veces hay que robarse un disfraz para ser libre. Y Chopin, que en la fragilidad yace la potencia más profunda, la que desafía tiempo y estupidez histórica.

Entre pantalones prestados, letras punzantes y notas eternas, Sand y Chopin construyeron una alianza que trasciende biografías clásicas para ser acto vivo de resistencia, poética subversiva que sigue llamando a romper el silencio, desafiar el guion y escribir con rabia, fuego y verdad.