Elaborar un chiste, una broma, una caricatura o una viñeta, es decir, cualquier cosa que sea capaz de arrancarnos desde una risa que nos descostille o una mueca de ironía, es una de las actividades cúlmenes de la inteligencia humana, porque el humor tiene como objetivo destacar el sinsentido de nuestra propia condición. Y cuando esta broma se acompaña de un dibujo (la actividad “sin red” de los artistas, porque sin colores solo queda la línea y el talento para expresarse), estamos ante una de las creaciones estéticas más profundamente humanas (“manifestaciones más elevadas de los mecanismos de adaptación”, decía Sigmund Freud).

Joaquín Salvador Lavado Tejón, hijo de malagueños afincados en Mendoza, había cultivado desde muy joven el ejercicio de las líneas y sombras siguiendo una tradición familiar (su tío, también Joaquín, era ilustrador). De hecho, el “Quino” nació para diferenciarse de este tío.

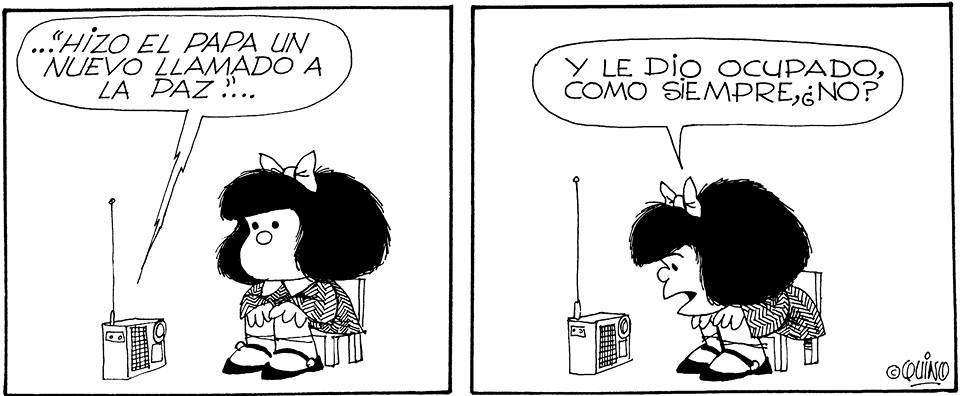

Quino era dueño de una técnica depurada, no por lo sofisticada, sino por lo simple y escueta, un trazo continuo que definía al personaje casi sin que la mano se levantase del papel. Su elaboración era sintética, con diálogos lo suficientemente breves como para crear desconcierto (“el secreto del humor es la sorpresa”, decía Aristóteles) y así invitar a la reflexión.

La estética, las observaciones ácidas, ligeramente cínicas, y las reducciones al absurdo en los dibujos de Quino lo convierten en un filósofo de lo cotidiano, un observador privilegiado de la realidad que expresa en líneas y palabras el complejo sinsentido de la existencia. Los dibujos y los personajes estereotipados de su gran creación, Mafalda, despiertan sonrisas con un dejo de melancolía y crean simpatía con la víctima sin crear rencor con el villano, las más de las veces víctima, a su vez, de su propia estupidez y limitada percepción del mundo.

Quino se convierte en el panóptico de Jeremy Bentham, el utilitarista inglés creador de esas cárceles donde todo se ve. En algún momento se dibujó como un presidiario cuya ropa, en lugar del consabido traje a rayas, está hecha con sus dibujos. Era como la víctima de su talento y de su prestigio.

Quino no quiso estereotiparse con Mafalda ni quedar preso de ese éxito. Cuando llegó a millones de personas en todo el mundo, que esperábamos cada semana las cavilaciones de esta niña con nombre de princesa trágica (Mafalda de Saboya [1902-1944] murió en un campo de concentración y la nave que llevaba su nombre se hundió frente al Brasil en 1927), Quino renunció a su creación para mostrarnos su percepción irónica del mundo desde una óptica más amplia.

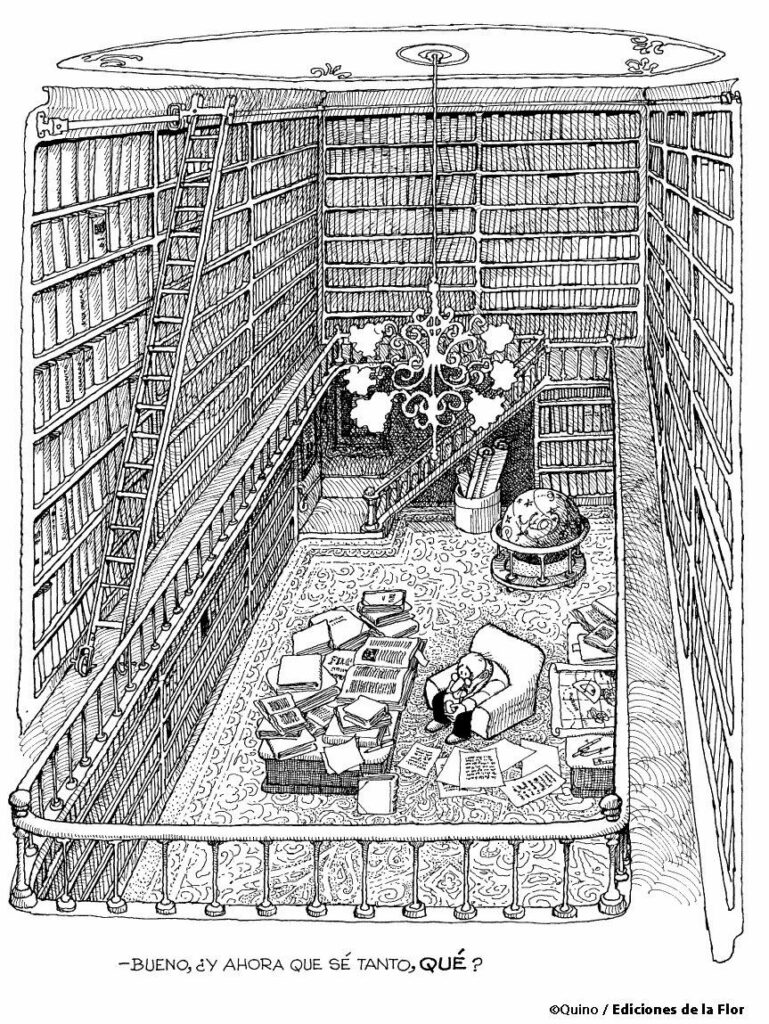

En esta época es que nacen construcciones estéticas más complejas. Sus personajes ya no viven en blancos espacios despojados sino en bibliotecas borgianas o espacios atiborrados de objetos y personas, aunque en definitiva ellos pasean su soledad y desconcierto ante situaciones tragicómicas.

Algunos dicen que Quino es consecuencia de las frecuentes crisis que vivió la Argentina a lo largo de casi 60 años en los que nos regaló sus personajes. No creo que así fuera. La Argentina se adueña de sus genios, más cuando estos cruzaron sus fronteras, como si el tango, el dulce de leche y el mate explicasen esa “filosofía gris” que los convierte en únicos e irrepetibles.

Quino miró al mundo desde los cerros mendocinos o los rascacielos porteños para contemplarlo desde la altura de su intelecto y plasmó ese universo en síntesis geniales propias de un testigo privilegiado de su tiempo, siguiendo la consigna de Winston Churchill: “Una broma es un tema demasiado serio”.

Esta nota también fue publicada en Caras y Caretas